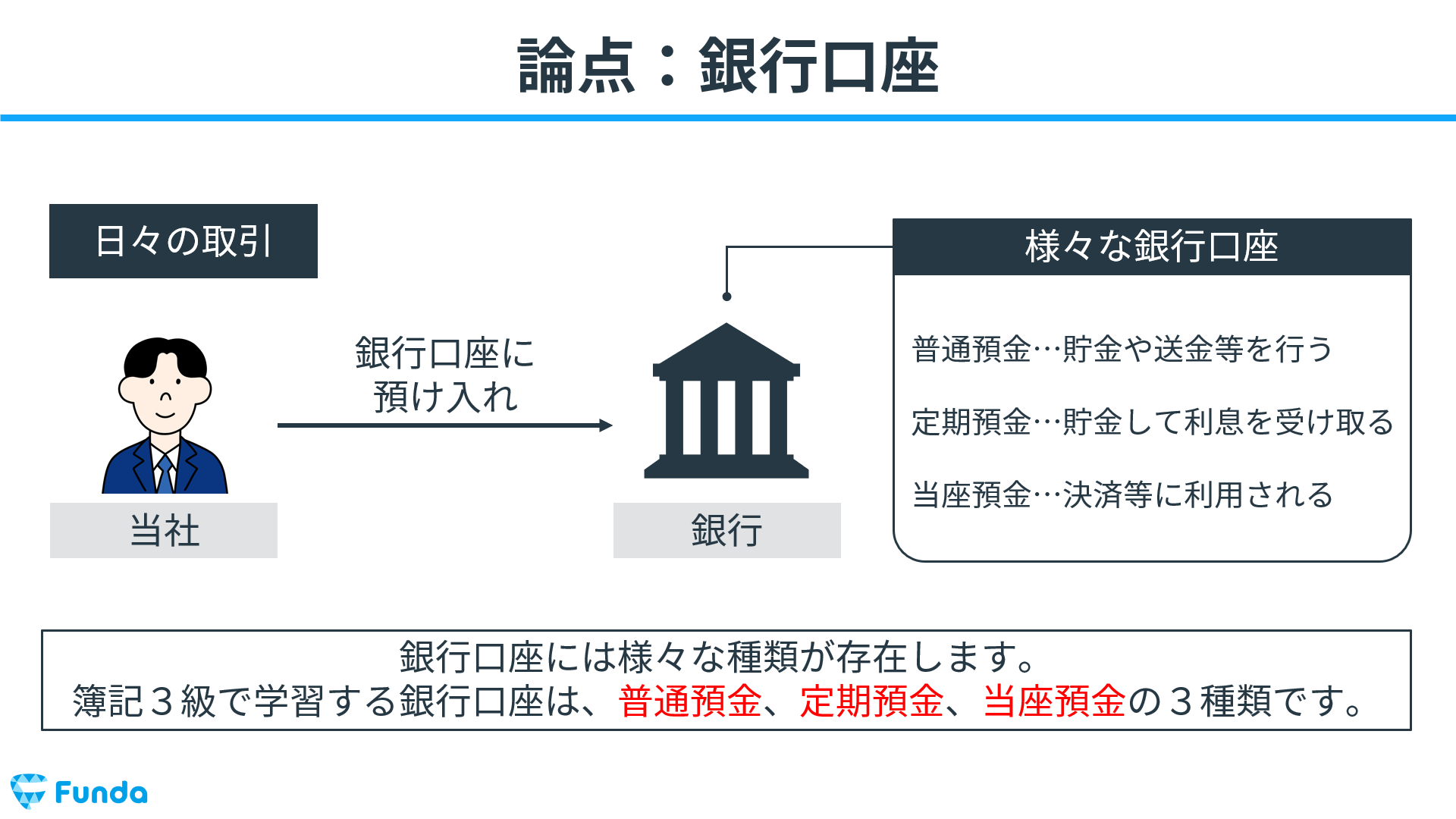

普段当たり前のように使っている銀行口座ですが、実は様々な種類があります。簿記3級で学習する銀行口座は、普通預金、定期預金、当座預金の3種類です。

この記事では、簿記学習者はもちろん、ビジネスシーンでも使える銀行口座の種類と取引事例についてをわかりやすく解説します。銀行口座の知識を身につけて、簿記のスキルを向上させましょう。

目次

- 簿記で登場する銀行口座とは?

- 普通預金とは

- 定期預金とは

- 当座預金とは

- 銀行口座の確認問題

- 正解発表

- 銀行口座取引の仕訳事例

- 普通預金口座へ入金した時の仕訳事例

- 定期預金口座へ入金した時の仕訳事例

- 複数の口座を保有している時の仕訳事例

- 簿記検定で出題される銀行預金の問題

- 銀行預金の仕訳問題の配点

- 銀行預金の仕訳問題に挑戦

- 銀行預金のまとめ

なお、簿記を基礎からしっかり学びたい方は、まずは先に下記のトレーニングから始めてみてください。

簿記で登場する銀行口座とは?

銀行預金には普通預金口座以外にもさまざまな種類があります。

簿記で学習する銀行口座は、主に普通預金、定期預金、当座預金の3種類です。

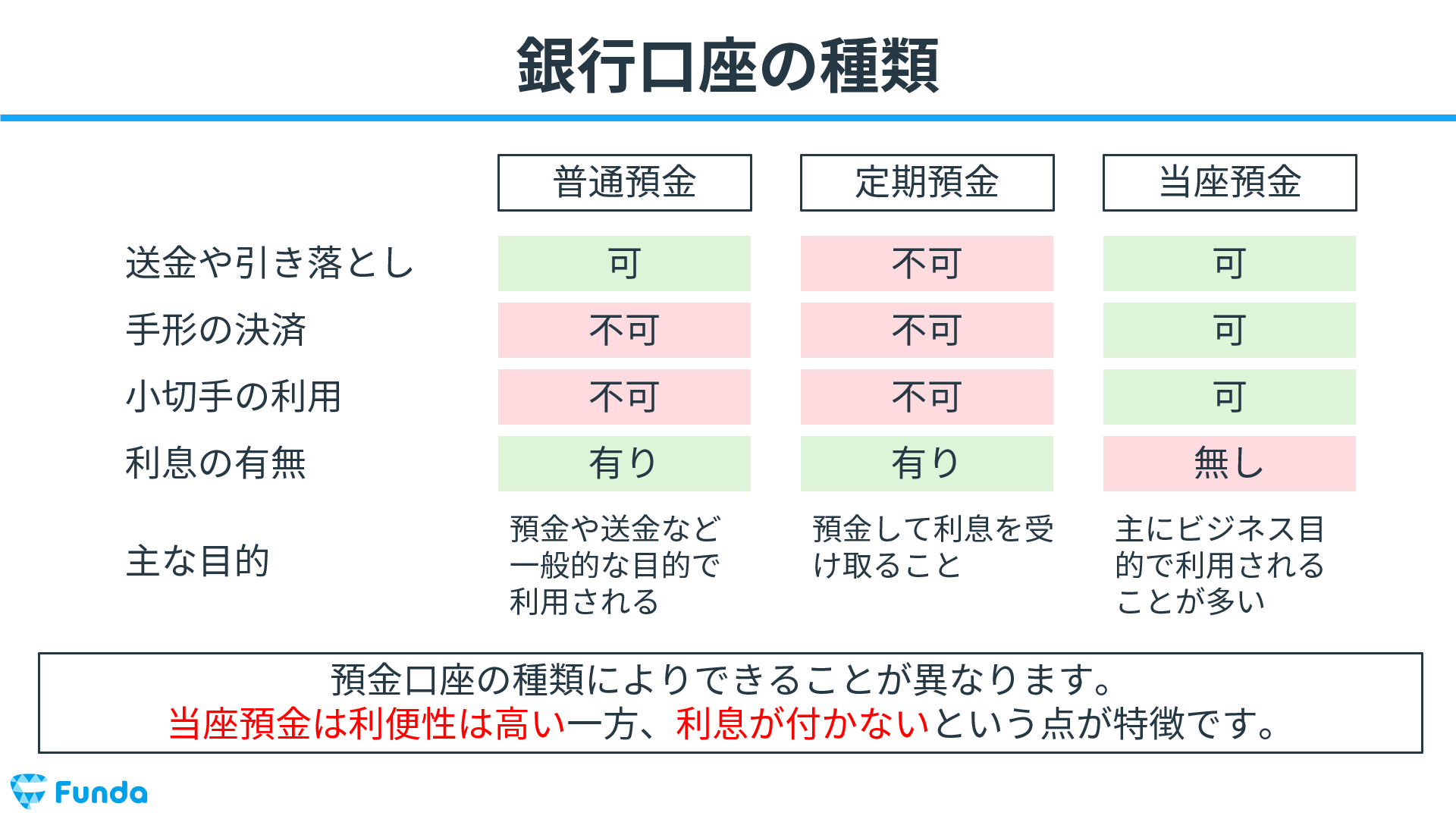

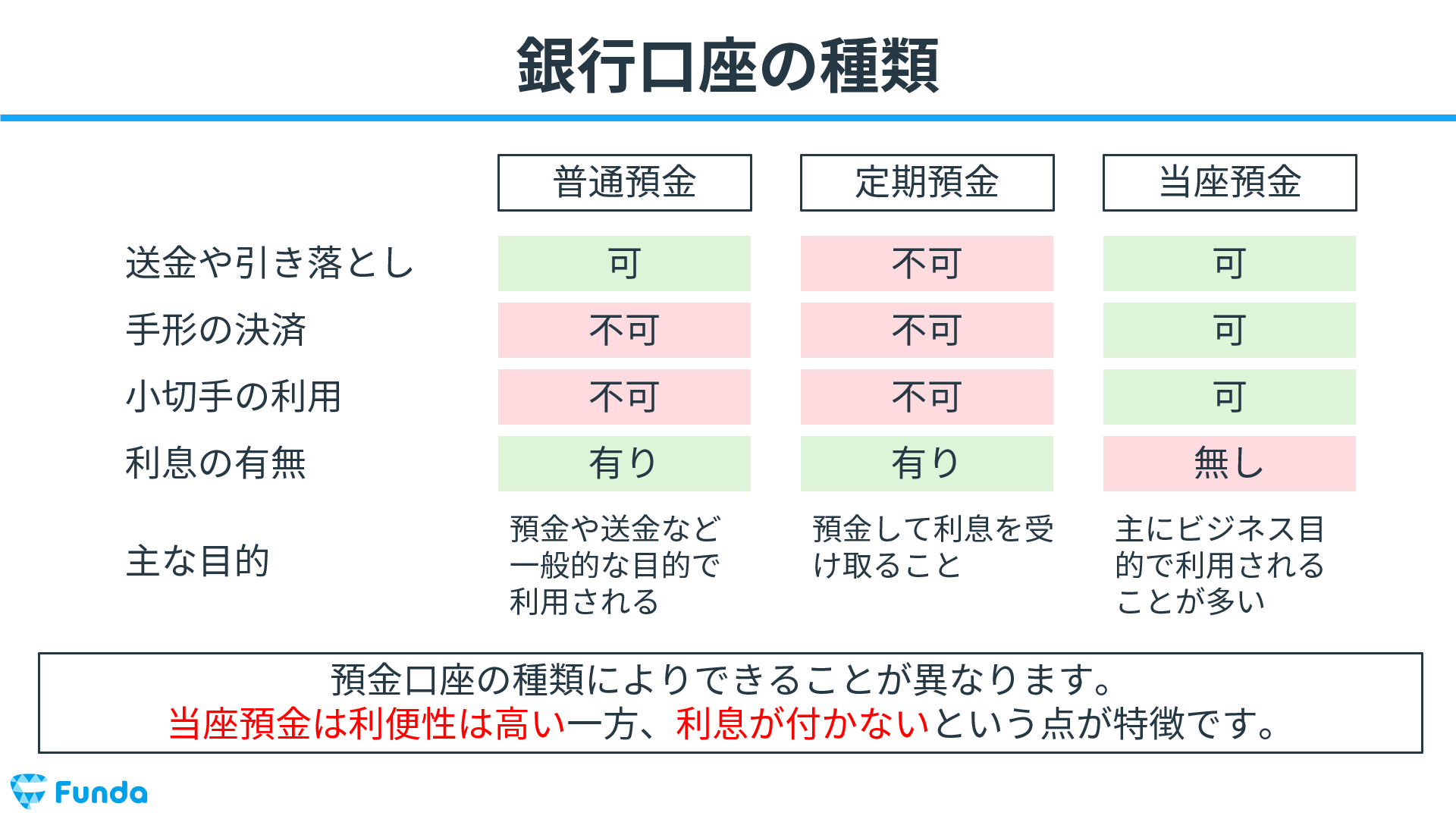

下図を見て分かる通り、預金口座の種類によりできることが異なります。

当座預金は、手形の決済や小切手の利用ができるなど利便性が高い一方で、利息が付かないという特徴があります。

手形とは、一定の期日に金銭を支払うことを約束した有価証券のことをいいます。

手形については下記の記事で説明しています。

関連記事

約束手形とは?「受取手形・支払手形」を仕訳事例を用いて徹底解説

boki.funda.jp/blog/article/bill

boki.funda.jp/blog

また、小切手とは、銀行などの金融機関が発行する有価証券で、お金を受け取る権利が書かれているものです。

関連記事

【図解】小切手とは?簿記の勘定科目を仕訳を用いてわかりやすく解説

boki.funda.jp/blog/article/check

boki.funda.jp/blog

それでは、各種の預金口座の特徴や分類される勘定科目について解説します。

- 普通預金

- 定期預金

- 当座預金

なお、勘定科目について基礎から学びたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事

勘定科目とは?試験で登場する勘定科目一覧を図解で解説!

boki.funda.jp/blog/article/account-title

boki.funda.jp/blog

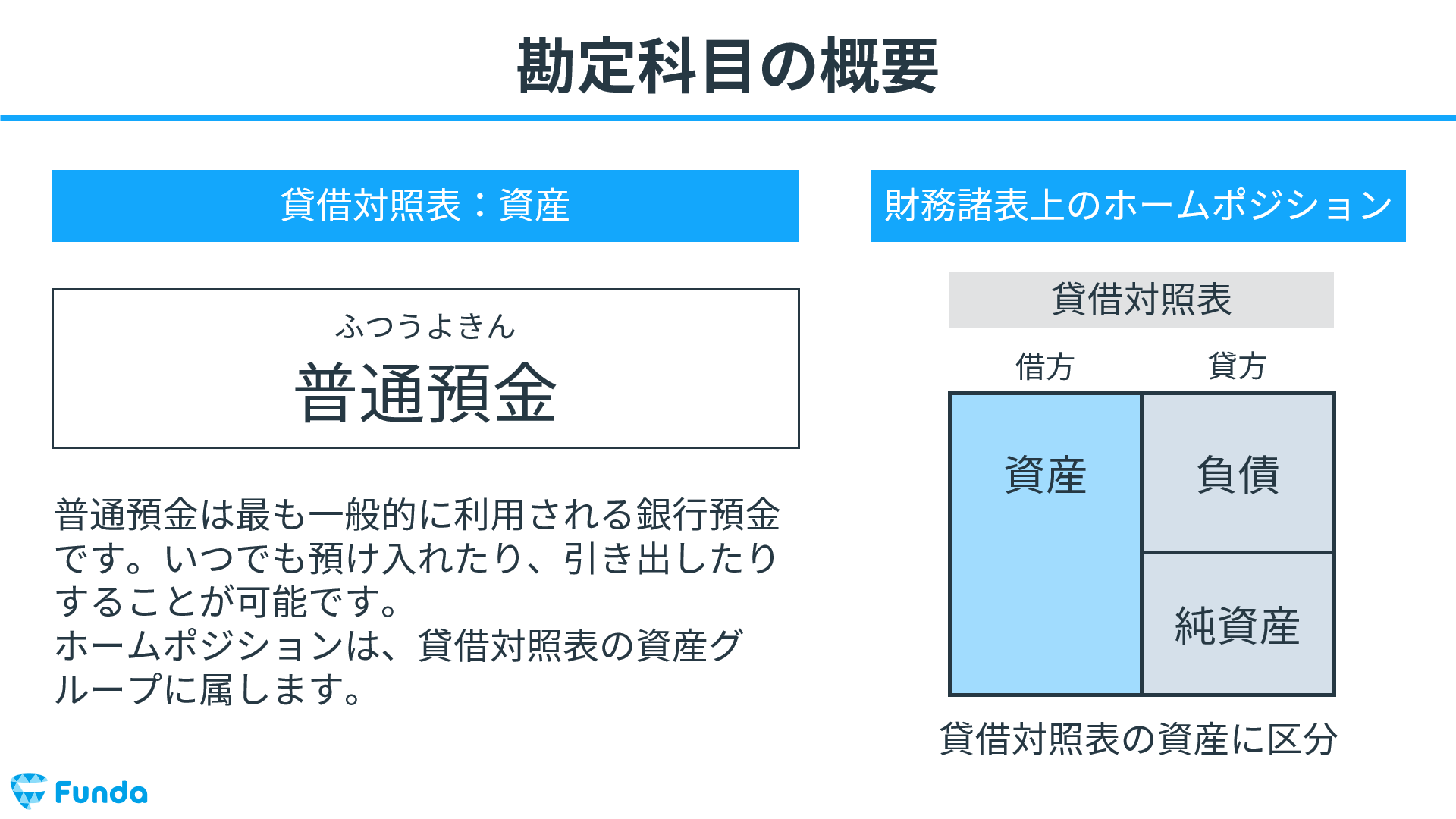

普通預金とは

普通預金は、最も一般的に利用される銀行預金です。いつでも預け入れたり、引き出したりすることが可能です。

簿記上では、資産の勘定科目に分類されます。

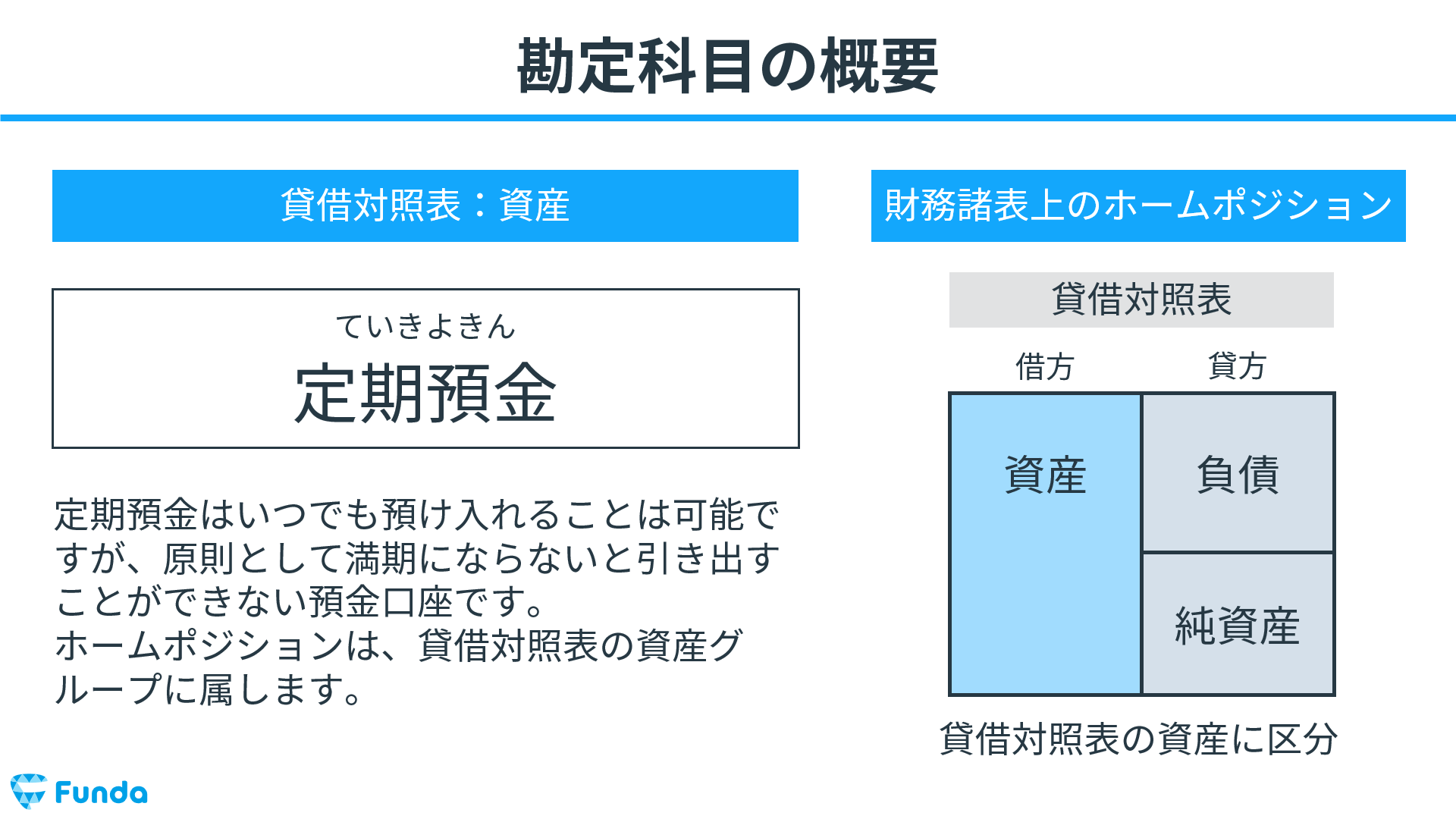

定期預金とは

定期預金は、いつでも預け入れることは可能ですが、原則として満期にならないと引き出すことができない預金口座です。

会計上では、資産の勘定科目として扱います。

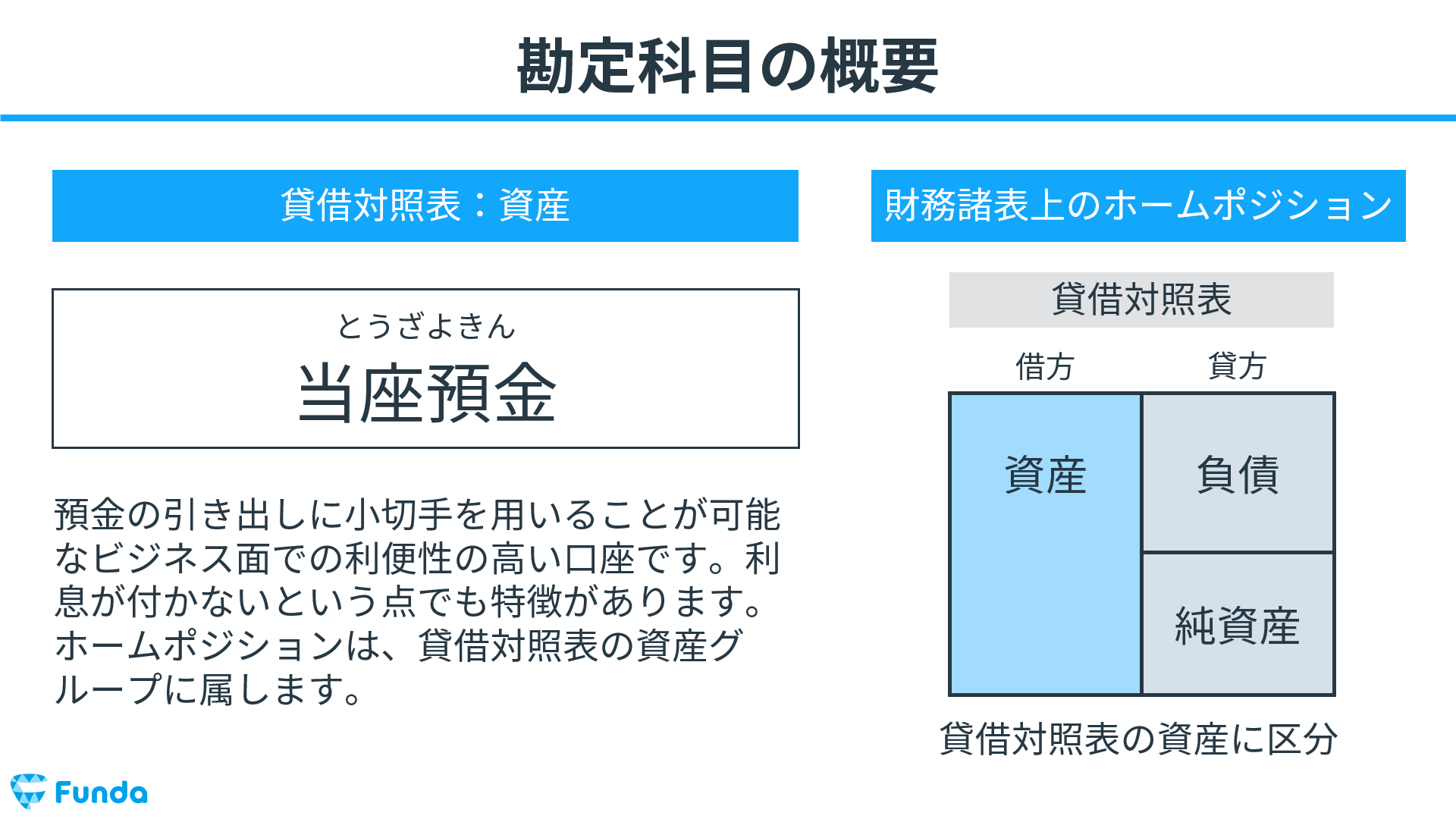

当座預金とは

当座預金は、預金の引き出しに小切手を用いることが可能なビジネス面での利便性の高い口座です。利息が付かないという点でも特徴があります。

ホームポジションは、貸借対照表の資産グループに属します。

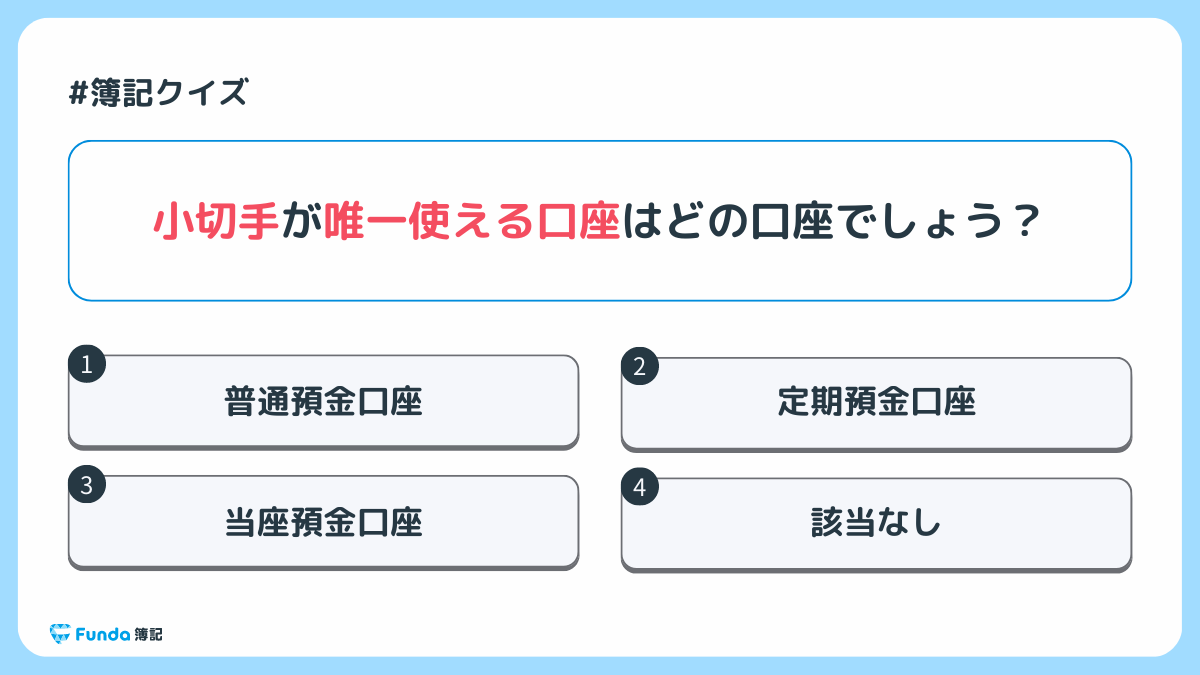

銀行口座の確認問題

それでは、ここまでの内容を踏まえて、銀行口座に関する問題です。

小切手が唯一使える口座はどの口座でしょう?

タップで回答を見ることができます

普通預金口座

定期預金口座

当座預金口座

該当なし

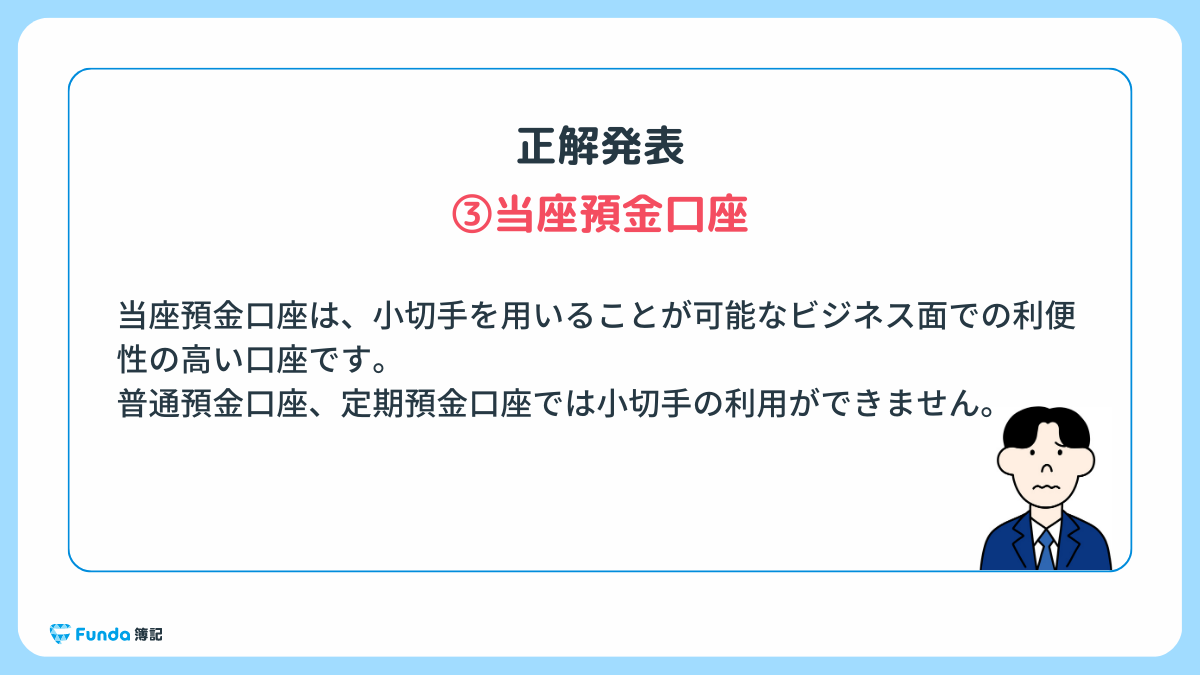

正解発表

正解は選択肢③当座預金口座です。

当座預金口座は、小切手を用いることが可能なビジネス面での利便性の高い口座です。

普通預金口座、定期預金口座では小切手の利用ができません。

銀行口座取引の仕訳事例

それでは、実際に簿記試験で出題される普通預金と定期預金の仕訳事例を紹介します。

- 普通預金口座への入金

- 定期預金口座への入金

- 複数の口座を保有しているケース

普通預金口座へ入金した時の仕訳事例

普通預金に現金1,000円を預け入れた。

上記の取引事例を使い、普通預金口座へ入金した時の仕訳の流れを順に説明します。

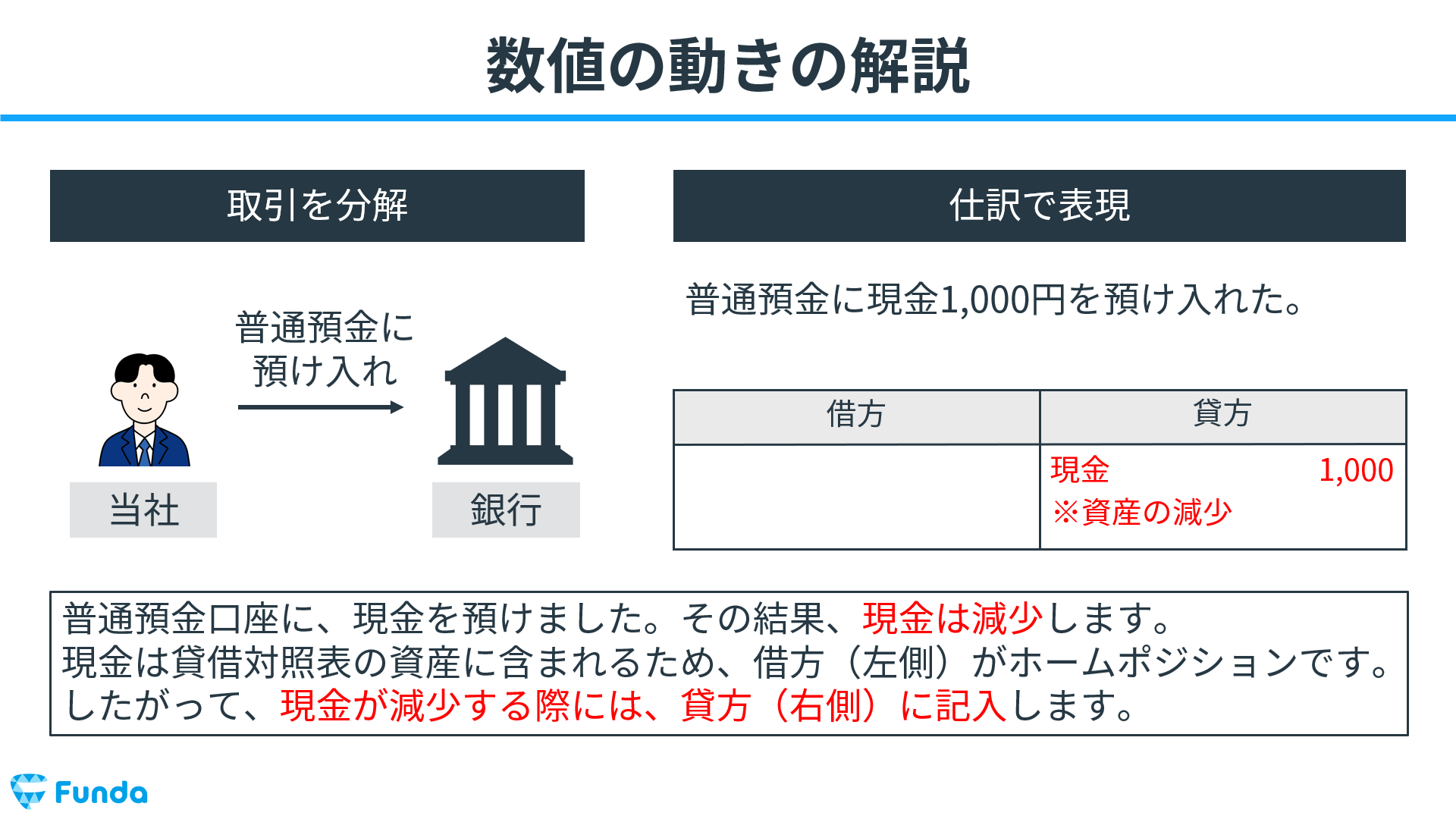

普通預金口座への入金時:現金の減少

現金を普通預金口座に預け入れたため現金が減少します。

したがって、貸方(右側)に現金(資産)1,000円を記入します。

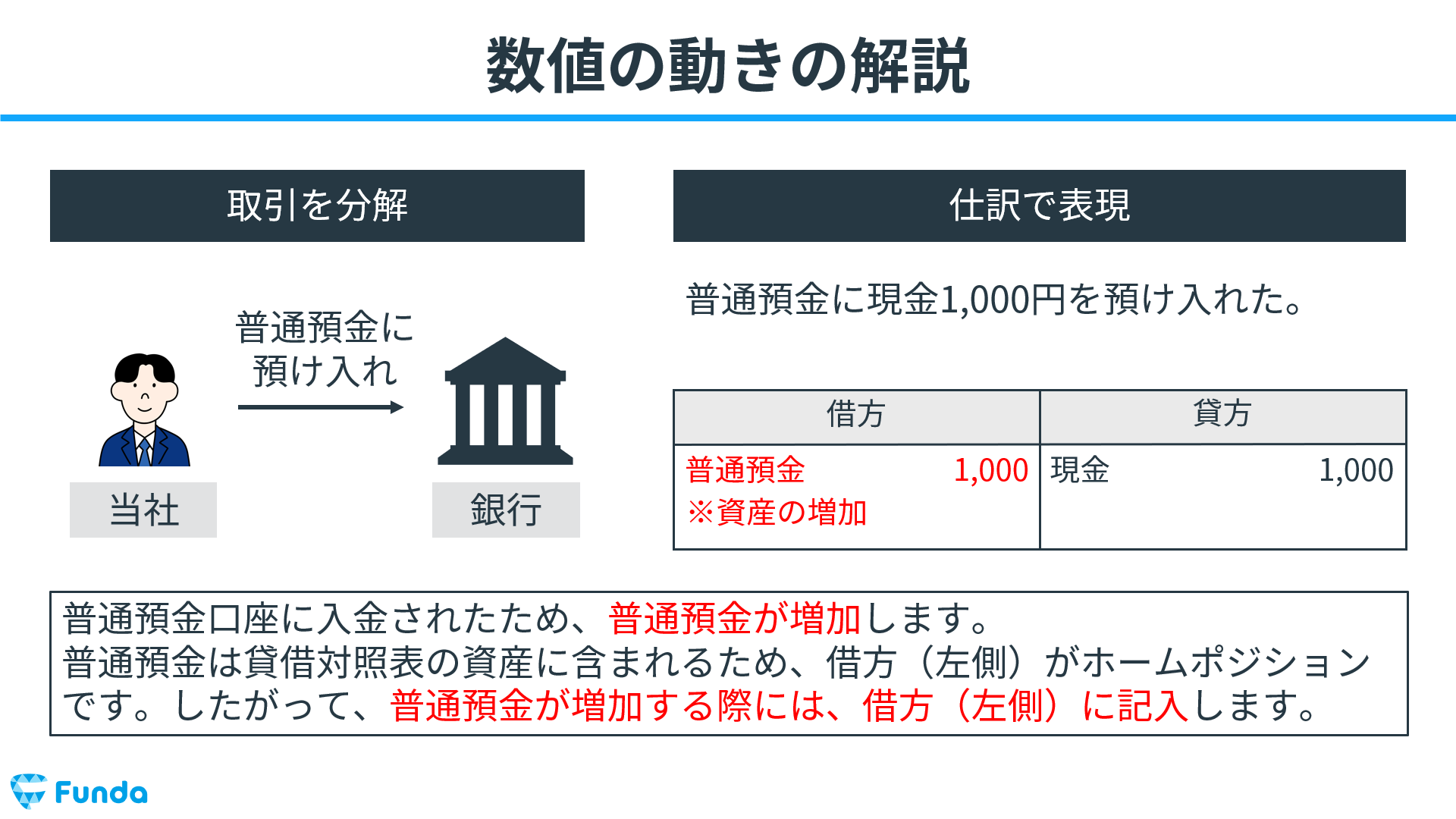

普通預金口座への入金時:普通預金の増加

普通預金口座に入金されたことにより、普通預金残高が増加します。

そのため、借方(左側)に普通預金(資産)1,000円を記入します。

定期預金口座へ入金した時の仕訳事例

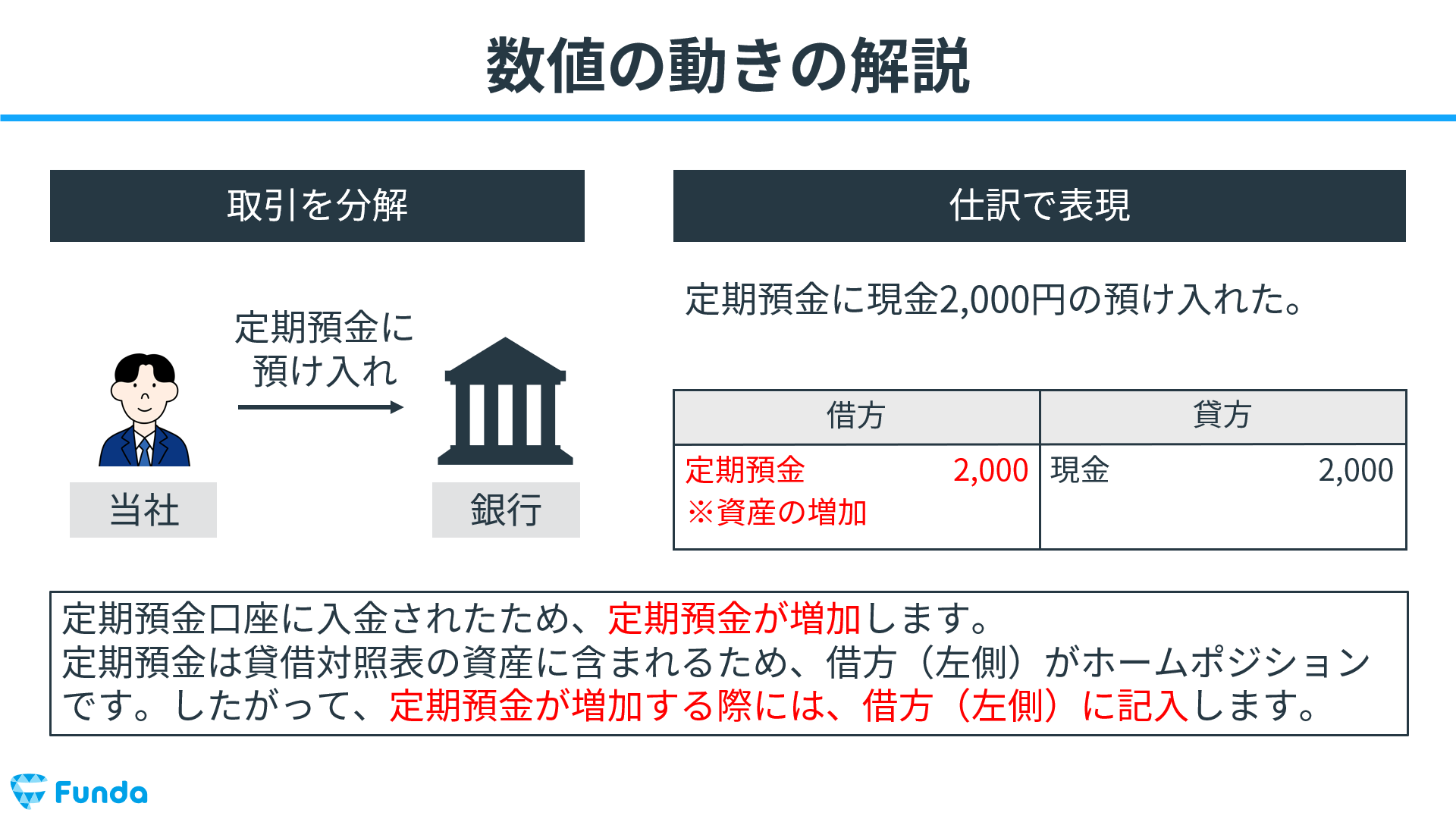

定期預金に現金2,000円を預け入れた。

上記の取引事例を使い、定期預金口座へ入金した時の仕訳の流れを順に説明します。

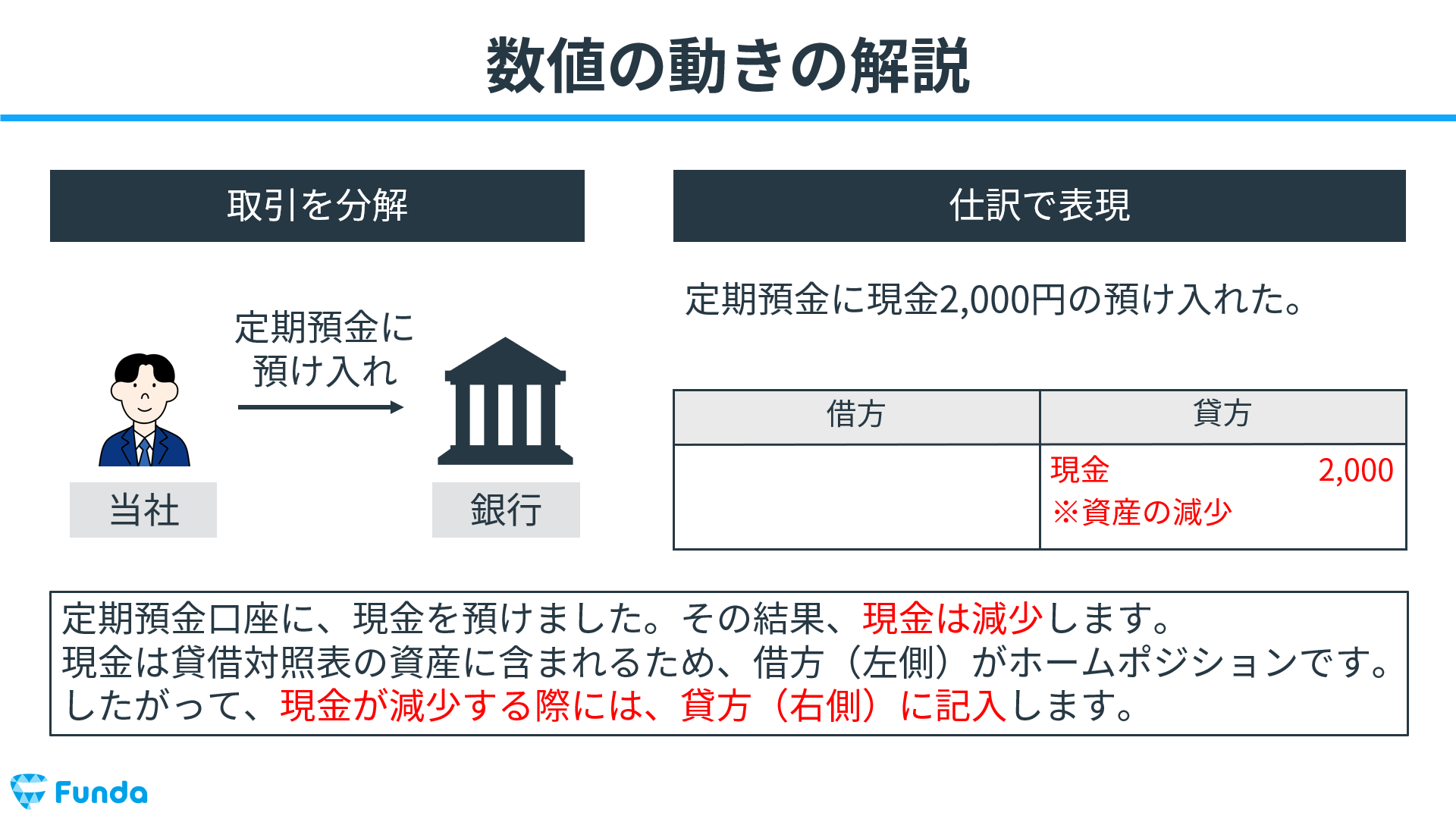

定期預金口座への入金時:現金の減少

現金を預け入れたため手元の現金が減少します。

そのため、貸方(右側)に現金(資産)2,000円を記入します。

定期預金口座への入金時:定期預金の増加

定期預金口座に入金されたため、定期預金残高が増加します。

したがって、借方(左側)に定期預金(資産)2,000円を記入します。

複数の口座を保有している時の仕訳事例

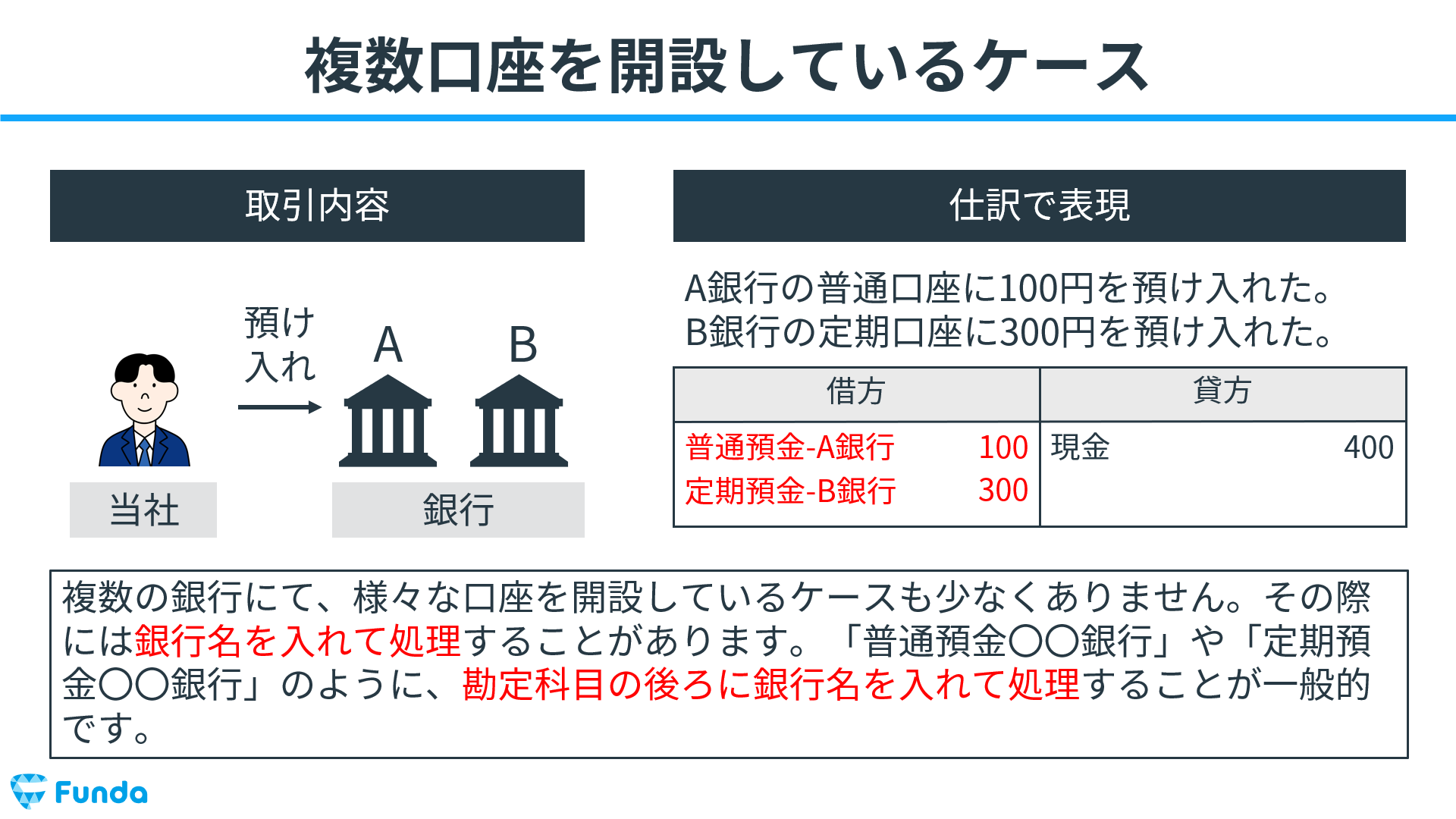

A銀行の普通預金口座に100円を預け入れ、B銀行の定期預金口座に300円を預け入れた。

上記の取引事例を使い、複数の口座を保有している時の仕訳の流れを順に説明します。

複数口座への入金時:普通預金-A銀行と定期預金-B銀行の増加、現金の減少

複数の銀行にて、様々な口座を開設しているケースも少なくありません。

その際には銀行名を入れて処理することがあります。「普通預金〇〇銀行」や「定期預金〇〇銀行」のように、勘定科目の後ろに銀行名を入れて処理することが一般的です。

A銀行の普通預金口座に100円を預け入れ、同時にB銀行の定期預金口座に300円を預け入れた際は、借方(左側)に普通預金-A銀行(資産)100円を記入するとともに、定期預金-B銀行(資産)300円を記入します。

また、現金を預け入れたため手元の現金が減少します。

そのため、貸方(右側)に現金(資産)400円を記入します。

簿記検定で出題される銀行預金の問題

銀行預金は、簿記検定でも頻出の論点です。

特に日商簿記検定3級の試験では、第1問で銀行預金の問題がよく出題されています。

具体的には、問題文で与えられている取引を仕訳に変換する仕訳問題です。

通常、勘定科目と金額の完全解答で、配点が付与されます。

銀行預金の仕訳問題の配点

銀行預金の仕訳問題は、簿記3級試験の第1問に1~2問出題されます。

第1問は45点満点で、1問3点の仕訳問題が15問出題される問題構成です。

したがって、銀行預金の仕訳問題ができるようになることで、3~6点をものにすることができます。

銀行預金の仕訳問題が苦手な方や第1問の仕訳問題で満点を狙っている方は、ぜひ下記の試験対策記事を参考にしてみてください。

関連記事

【簿記3級】預金の仕訳問題をわかりやすく解説

boki.funda.jp/blog/article/deposit-test

boki.funda.jp/blog

銀行預金の仕訳問題に挑戦

簿記検定で頻出の論点である銀行預金の仕訳問題を解けるようになるためには、練習問題をたくさん解く必要があります。

Funda簿記の公式LINEでは、仕訳問題を無料で解くことができます。

この記事の内容の復習として、早速、下記のLINEアプリから練習問題に挑戦してみてください。

銀行預金のまとめ

今回は簿記3級に登場する「銀行口座」の種類やそれぞれの使い方について解説しました。

それぞれ異なる用途で使われるため、セットで覚えておく必要があります。

試験問題でも登場する可能性の高い勘定科目であるため、しっかり理解しておきましょう!

少しでも会計や決算書に興味を持った方は、下記の公式LINEも覗いてみてください。

初学者向けに、基礎から解説する情報を発信しています。

また、基礎からしっかり学びたい方は、ぜひ学習アプリ「Funda簿記」をご覧ください。

アプリ内で決算書の構成や作り方を学ぶことができます。