日々の取引で仕訳を行う際、常に内容が明確であるわけではありません。時には、内容が不明な入金や取引に対処する必要が生じます。このような状況に遭遇した際、「仮受金」という勘定科目を用いて処理する必要があります。

この記事では、仮受金の取引の流れや関連する勘定科目、具体的な仕訳事例についてを簿記初心者向けにわかりやすく解説します。仮受金の知識を身につけて、簿記のスキルを向上させましょう。

目次

- 仮受金とは?

- 仮受金が負債である理由

- 仮受金の具体例

- 高校生でもイメージできる仮受金

- 仮受金の取引の流れ

- 仮受金と間違えやすい簿記の勘定科目を解説

- 預り金との違い

- 未収入金との違い

- 前受金との違い

- 仮受金の確認問題

- 正解発表

- 仮受金の取引の全体像は?

- 内容不明の入金時

- 内容の判明時

- 仮受金の仕訳事例

- 内容不明の入金があった時の仕訳事例

- 原因不明の入金内容が判明した時の仕訳事例

- 簿記検定で出題される仮受金の問題

- 仮受金の配点

- 仮受金の仕訳問題に挑戦

- 仮受金の帳簿上の動き

- 内容不明の入金時

- 内容判明時

- 仮受金のまとめ

なお、簿記を基礎からしっかり学びたい方は、まずは先に下記のトレーニングから始めてみてください。

仮受金とは?

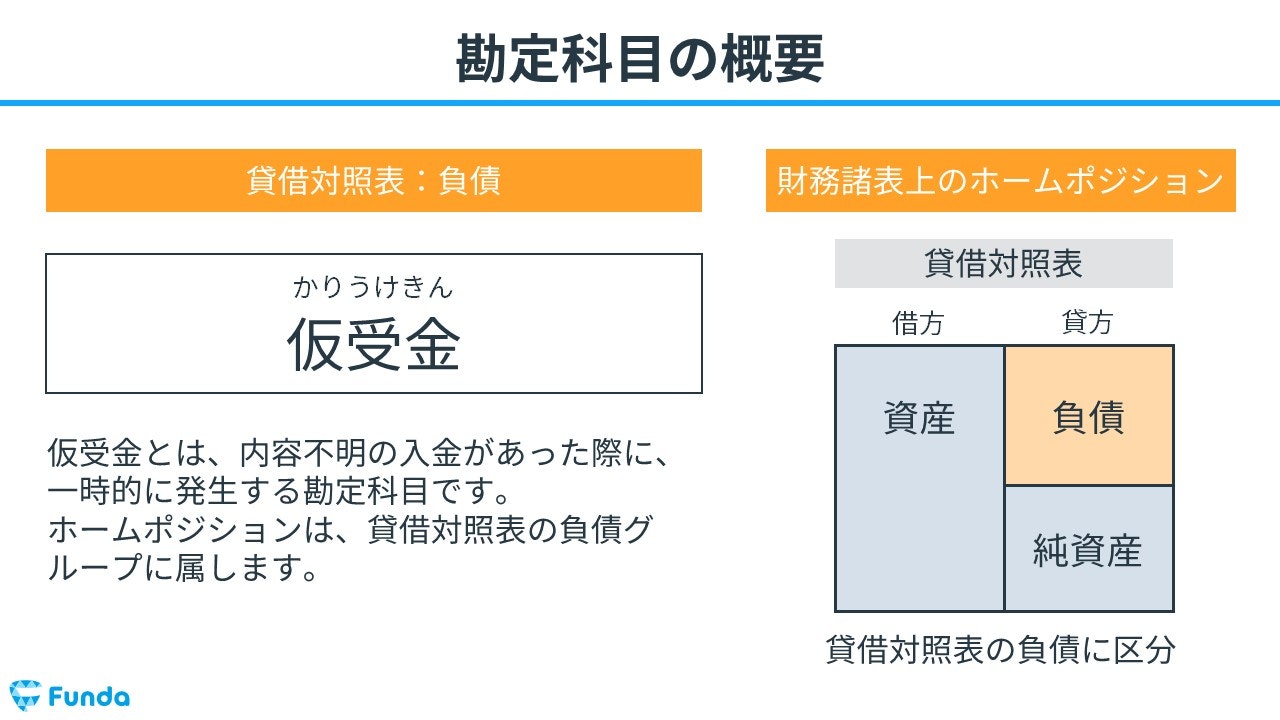

仮受金(かりうけきん)とは、入金・送金されたがその原因がわからない際に、一時的に使用する勘定科目のことを言います。

不明な入金があった際は仮受金を計上し、内容がはっきりした場合は正しい勘定科目に振り替えます。

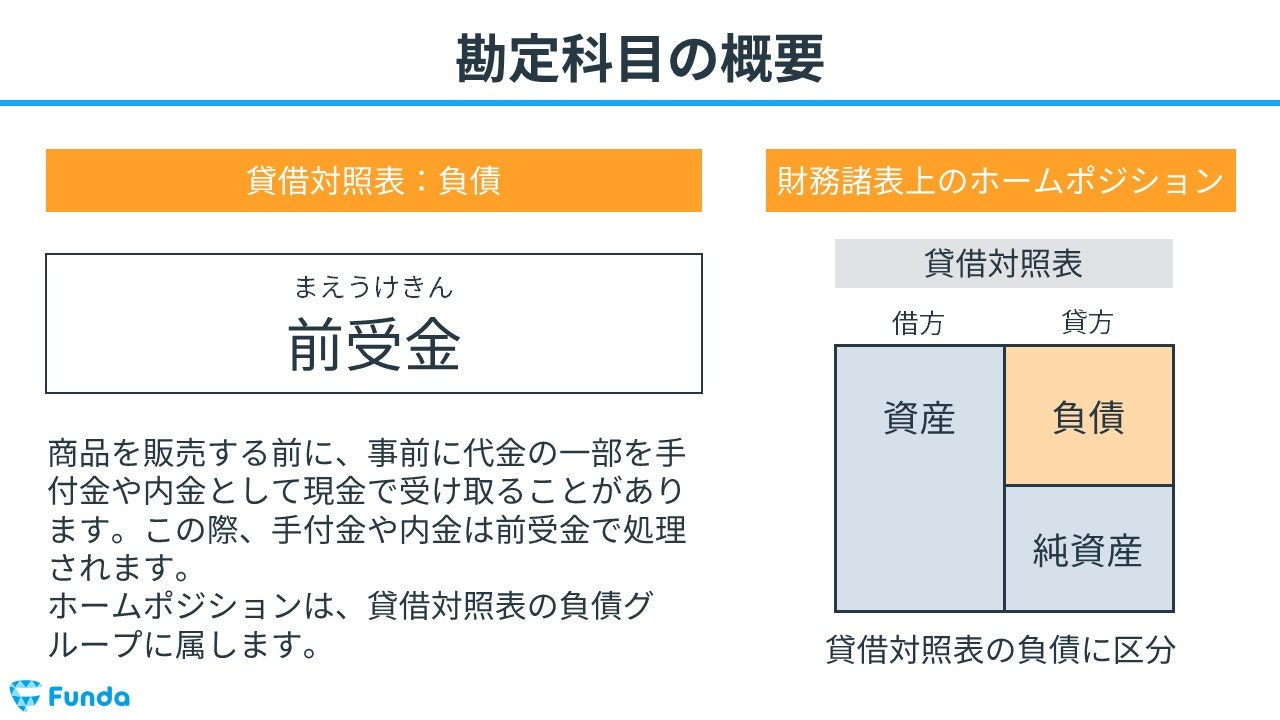

ホームポジションは、貸借対照表の負債グループに属します。

勘定科目について基礎から学びたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事

勘定科目とは?試験で登場する勘定科目一覧を図解で解説!

boki.funda.jp/blog/article/account-title

boki.funda.jp/blog

仮受金が負債である理由

仮受金は、内容が不明なお金を一時的に預かっている状態であり、後で本来の勘定科目に振り替える義務が生じるため、負債の勘定科目として扱います。

仮受金の具体例

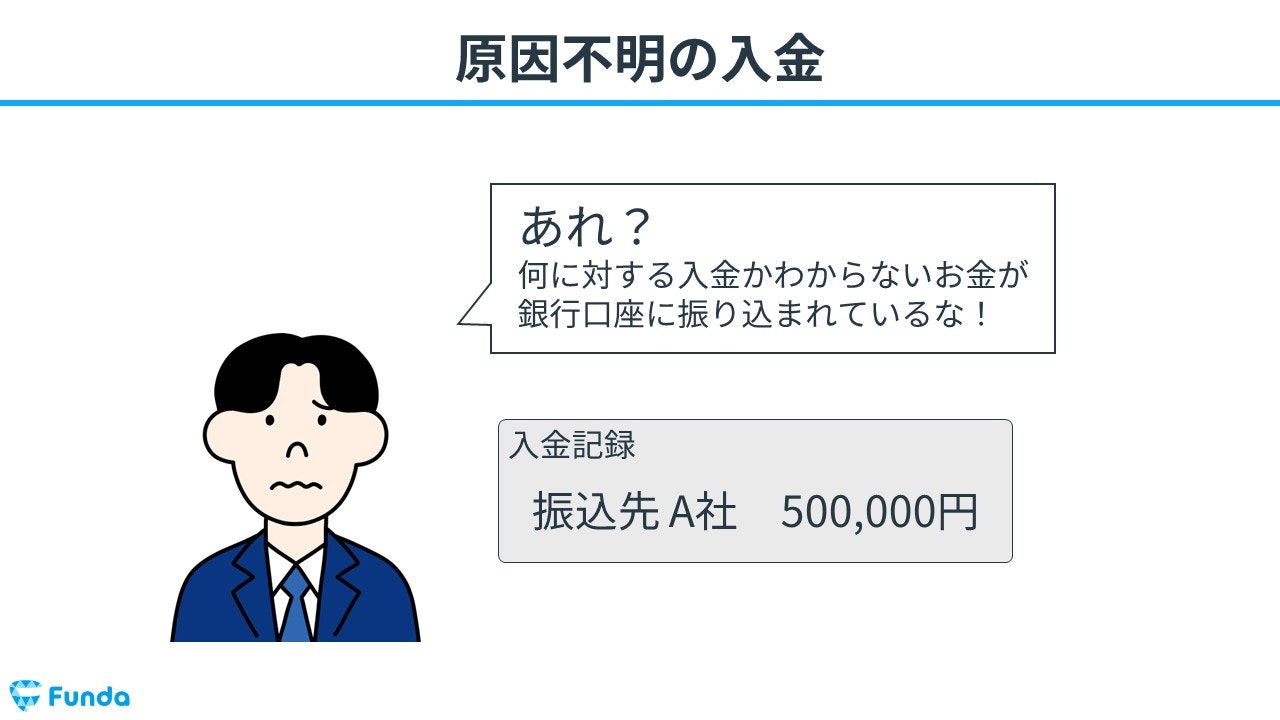

仮受金の具体例として、会社の銀行口座に現金が振り込まれていたが、なんの入金かがわからないケースなどが挙げられます。

高校生でもイメージできる仮受金

仮受金のイメージが湧かない方向けに、類似のイメージを紹介します。

仮受金は、未整理の手紙や荷物に似ています。ある荷物が届いたものの、送り主や内容がわからない場合、一時的に保管されます。荷物の送り主や内容が明らかになったときに、適切な場所に整理されます。

仮受金も同様に、入金や送金の原因が明確になった時に、適切な勘定科目に振り分けられます。

仮受金の取引の流れ

それでは、仮受金の取引の流れを解説します。

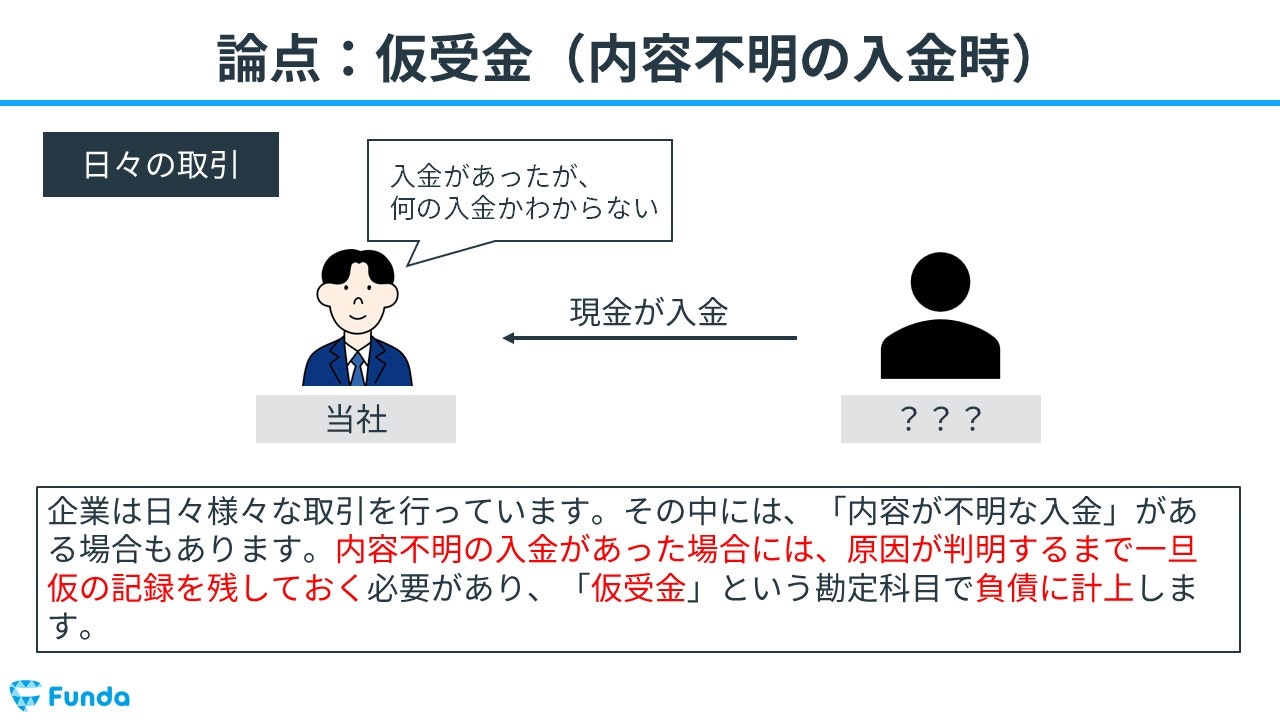

企業は日々様々な取引を行っています。その中には「内容が不明な入金」がある場合もあります。

内容不明の入金があった場合には、原因が判明するまで一旦仮の記録を残しておく必要があり、仮受金(負債)で処理します。

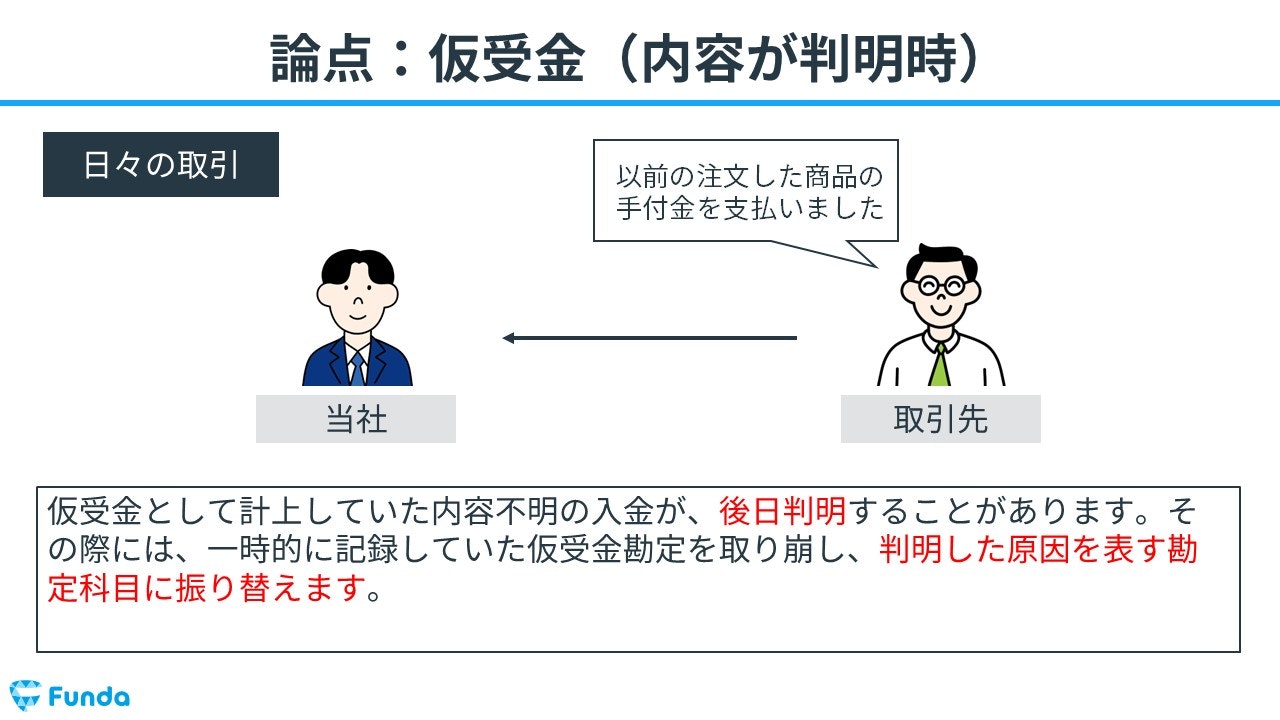

仮受金として計上していた内容不明の入金が、後日判明することがあります。

その際には、一時的に記録していた仮受金勘定を取り崩し、判明した原因を表す勘定科目に振り替えます。

仮受金と間違えやすい簿記の勘定科目を解説

仮受金と間違えやすい勘定科目が存在します。ここからは、仮受金と間違えやすい下記の勘定科目についてを解説します。

- 預り金

- 未収入金

- 前受金

預り金との違い

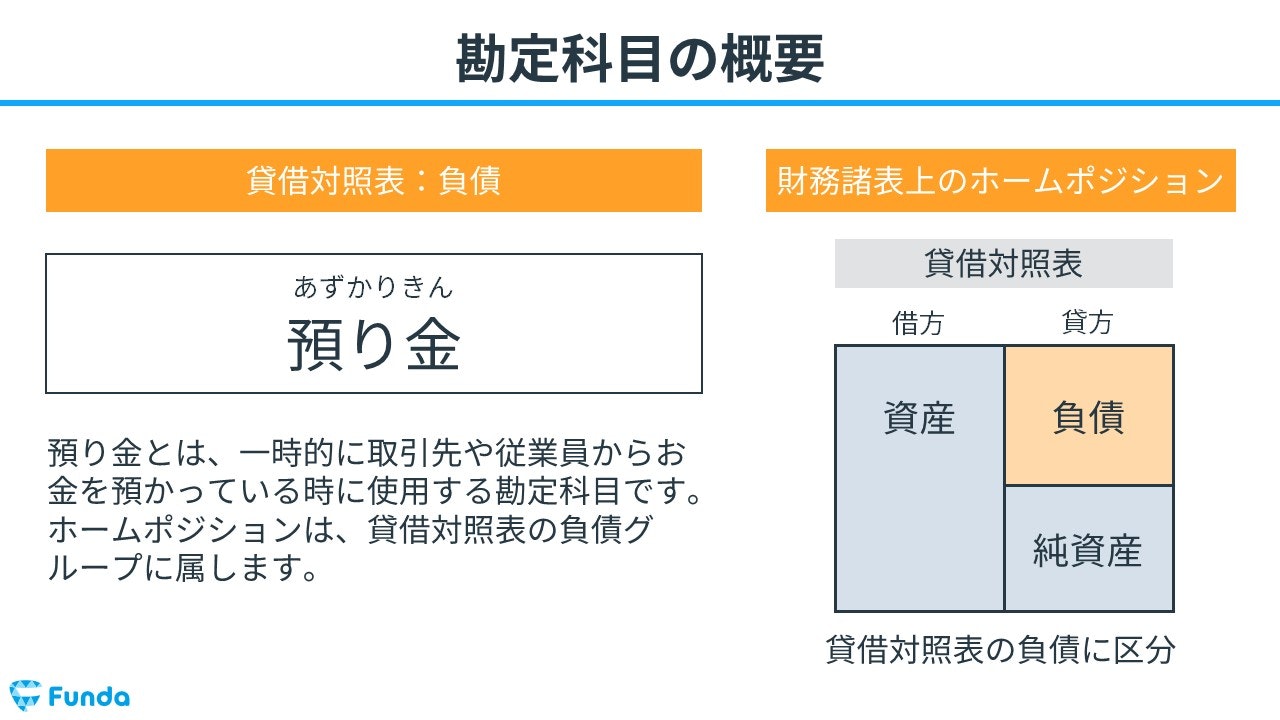

預り金(あずかりきん)とは、取引先や従業員などから金銭を一時的に預かるときに発生する勘定科目です。

仮受金と預り金はどちらも会社が金銭を一時的に受け取っていますが、仮受金は内容不明であるのに対して、預り金は内容が明確である点に違いがあります。

預り金についてより詳しく学びたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事

預り金とは?簿記の勘定科目を仕訳事例を用いてわかりやすく解説

boki.funda.jp/blog/article/deposit-received

boki.funda.jp/blog

未収入金との違い

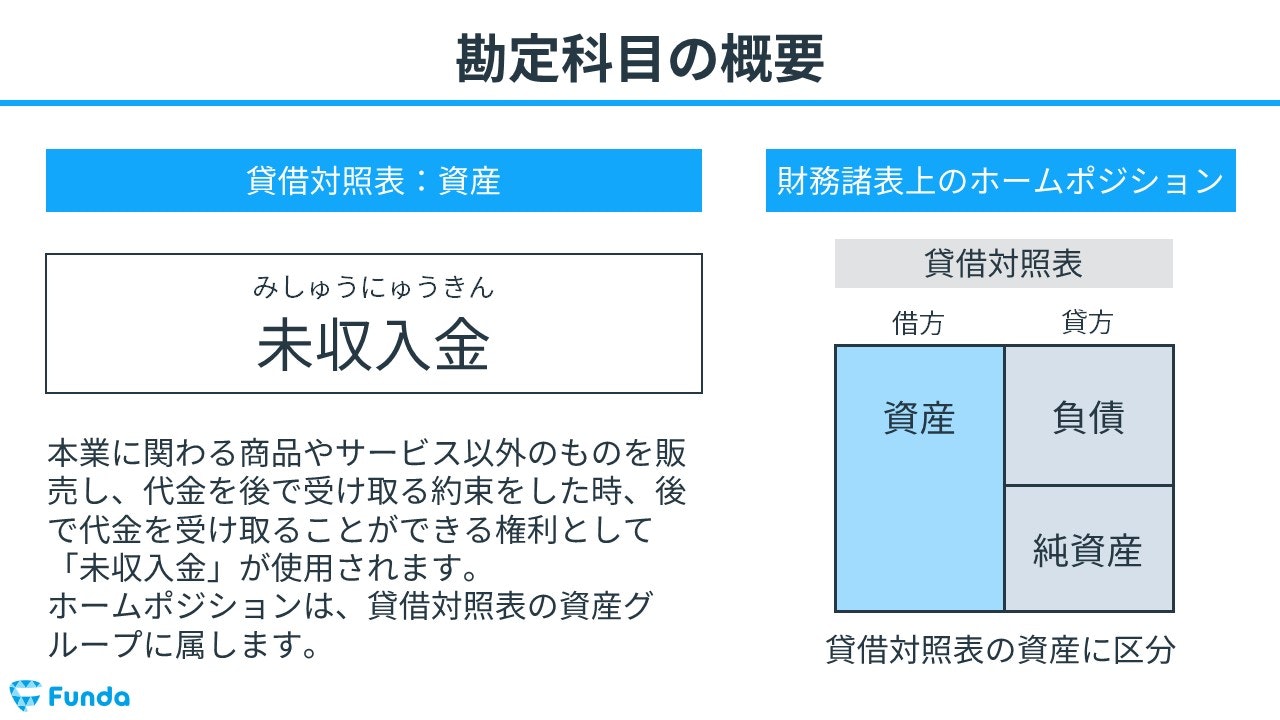

未収入金(みしゅうにゅうきん)とは、本業の商品やサービス以外のものを販売し、後で代金を受け取ることができる権利のことを言います。

仮受金は一時的に内容不明の金銭を受け取っている状態ですが、未収入金は商品の代金をまだ受け取っていない状態という違いがあります。

未収入金の仕訳方法について詳しく学びたい方は、下記の記事がおすすめです。

関連記事

未払金・未収入金とは?簿記の勘定科目を仕訳事例を用いて徹底解説

boki.funda.jp/blog/article/accounts-payable-accounts-receivable

boki.funda.jp/blog

前受金との違い

前受金(まえうけきん)とは、商品を提供する前に先に受け取るお金のことを言います。

仮受金は内容が不明な場合に使用するのに対して、前受金は内容が明確な場合に使用するという違いがあります。

前受金と仮受金は特に間違えやすい論点です。

前受金については下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

関連記事

前受金とは?簿記の勘定科目を仕訳事例を用いてわかりやすく解説

boki.funda.jp/blog/article/advance-received

boki.funda.jp/blog

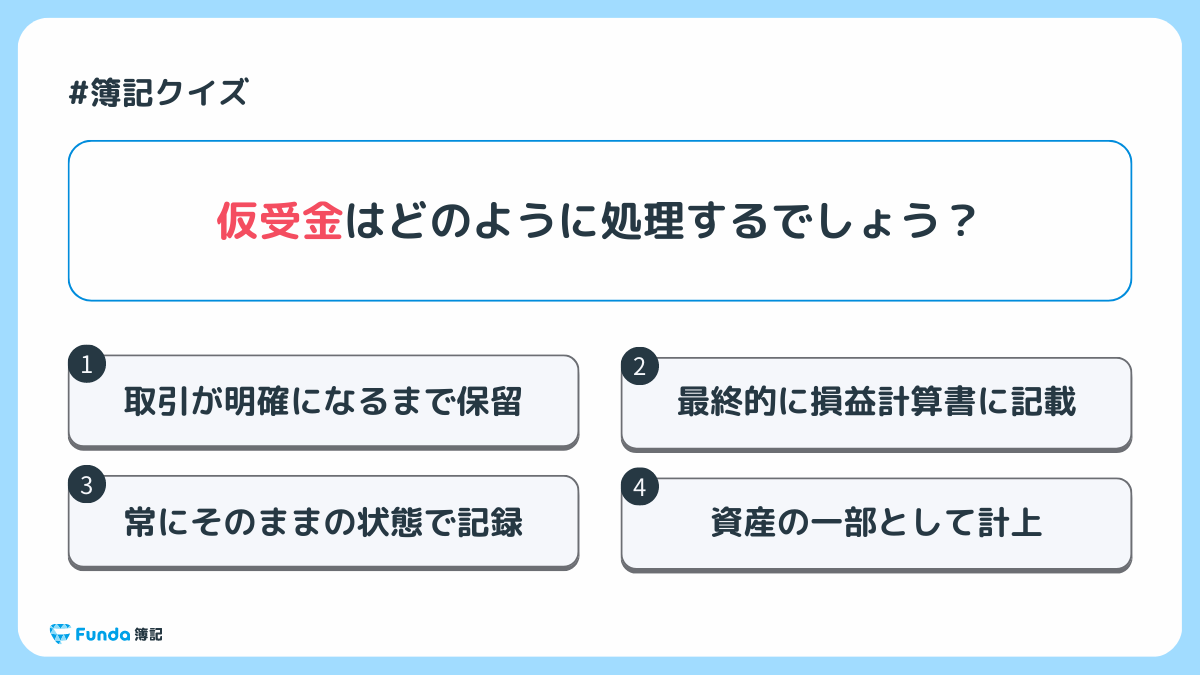

仮受金の確認問題

それでは、ここまでの内容を踏まえて、仮受金に関する問題です。

仮受金はどのように処理するでしょう?

タップで回答を見ることができます

取引が明確になるまで保留

最終的に損益計算書に記載

常にそのままの状態で記録

資産の一部として計上

正解発表

正解は、選択肢①取引が明確になるまで保留です。

仮受金は、取引内容が明確になるまで一時的に記録されます。取引内容が明確になったときに、適切な勘定科目に振り分けられます。

仮受金の取引の全体像は?

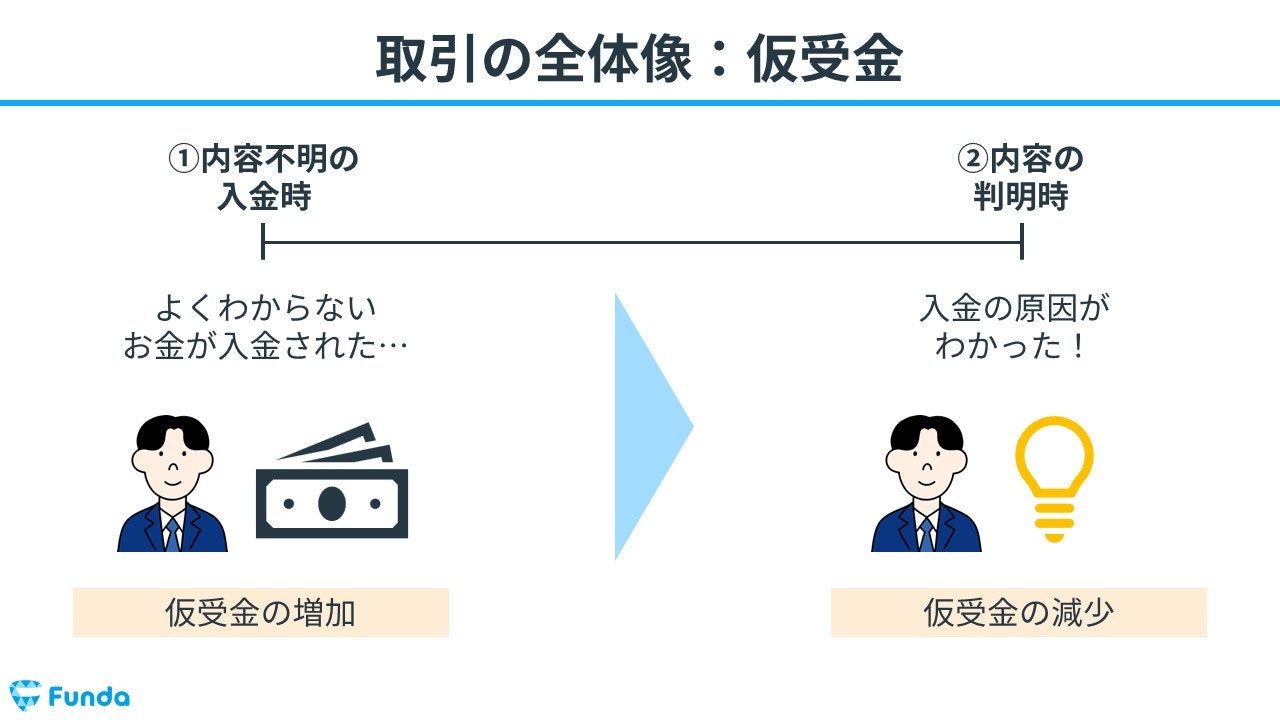

仮受金を用いた取引の流れの全体像を紹介します。

内容不明の入金時

まず、内容不明のお金が入金されます。

この時、現金が増加すると同時に、仮受金が増加します。

内容の判明時

その後、内容が判明した時は、判明した原因の勘定科目に振り替えるとともに、仮受金の金額が減少します。

仮受金の仕訳事例

簿記上の取引事例を通じて、仮受金の使い方を解説します。

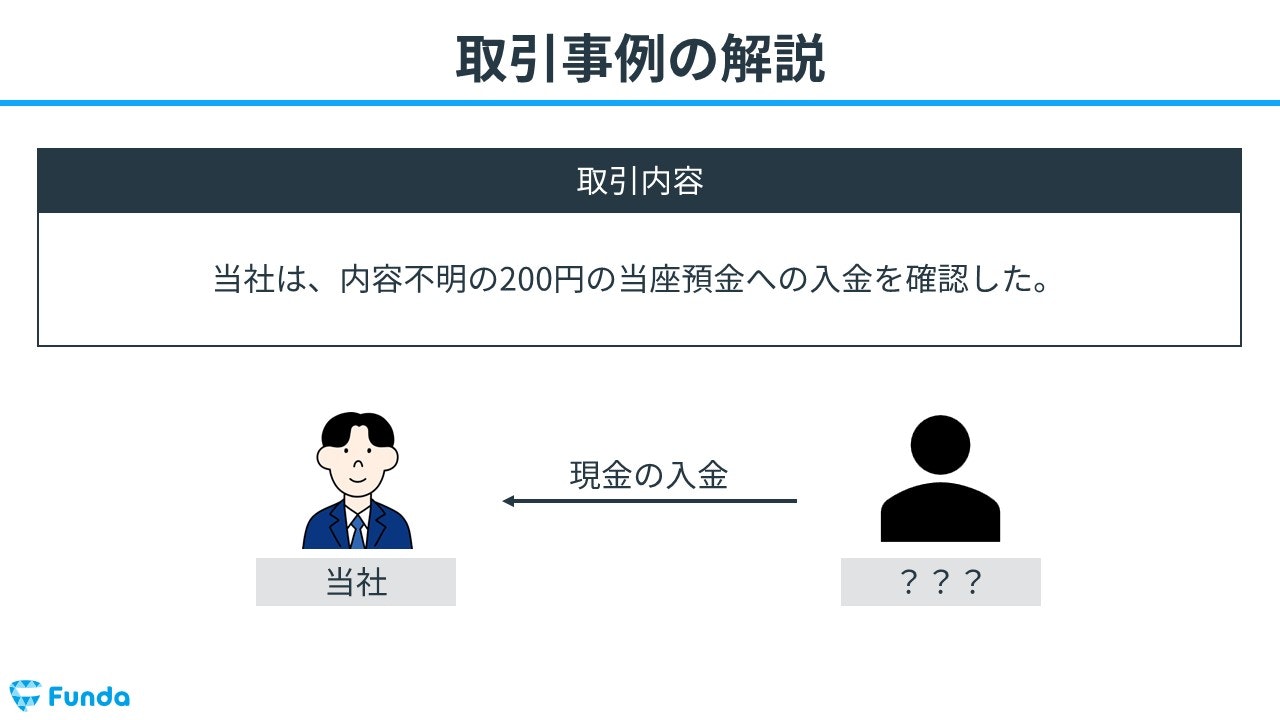

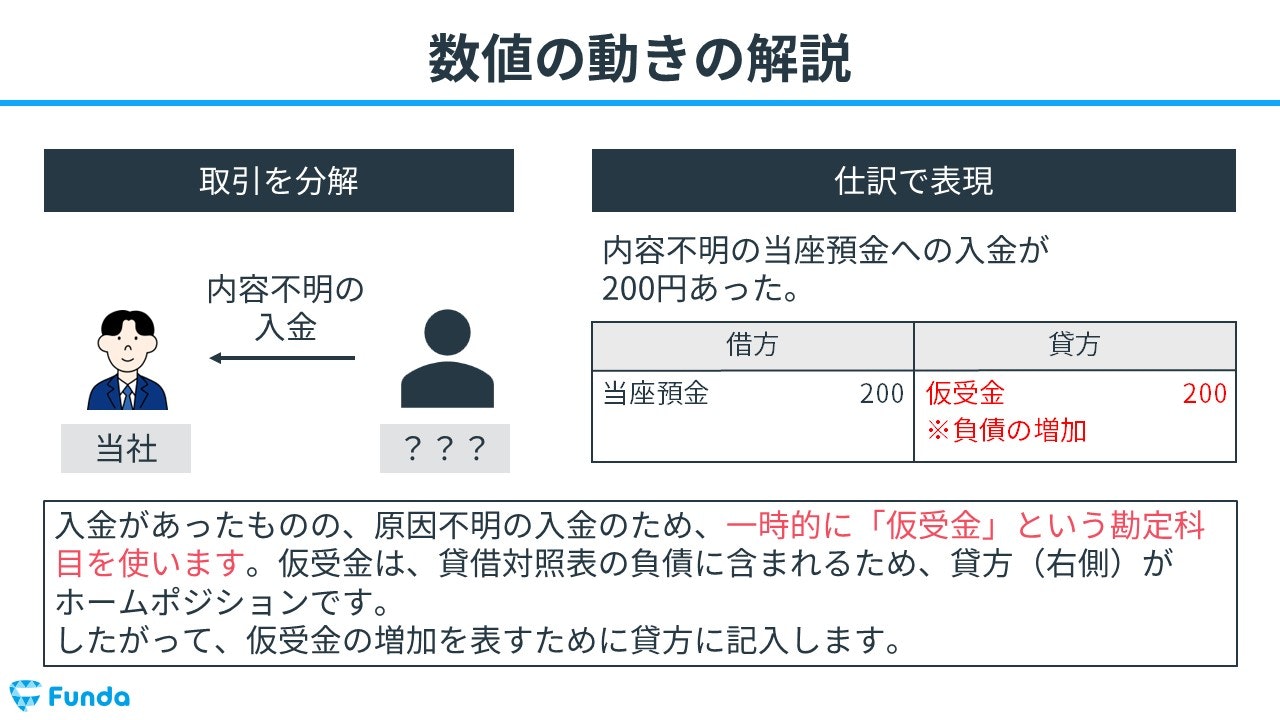

内容不明の入金があった時の仕訳事例

当社は、内容不明の200円の当座預金への入金を確認した。

上記の取引事例を使い、内容不明の入金があった時の仕訳の流れを順に説明します。

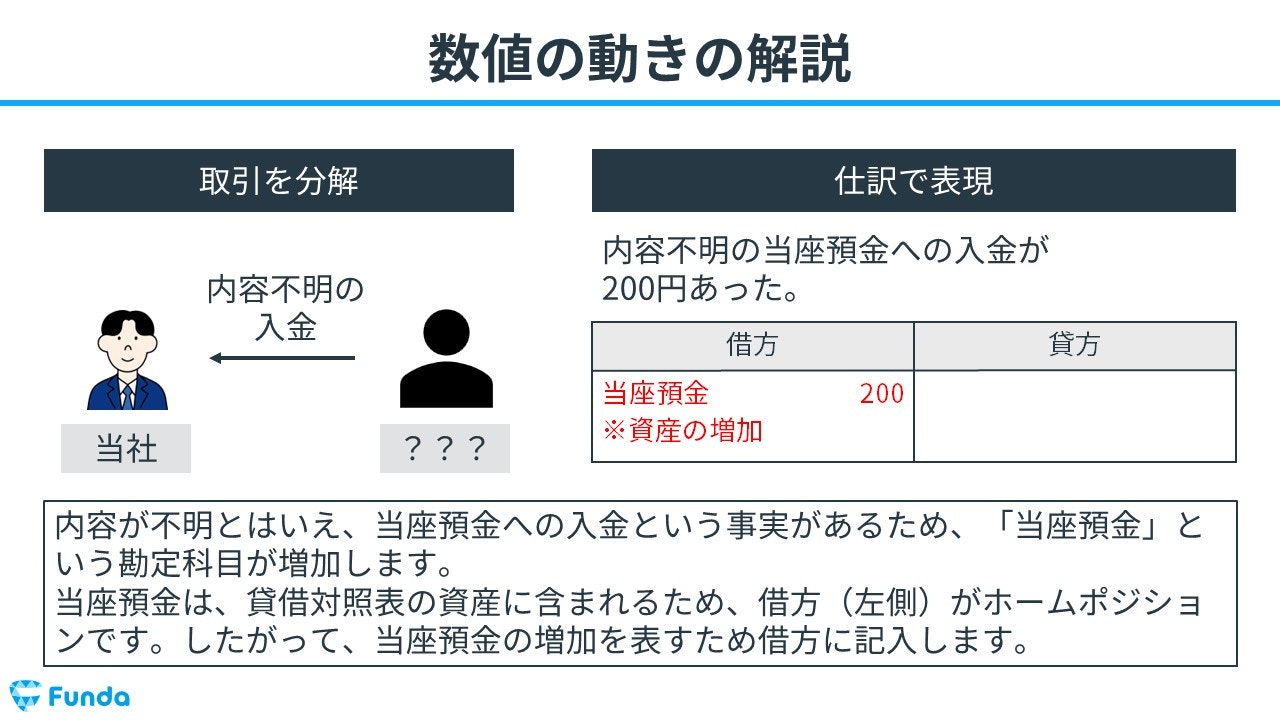

内容不明の入金時:当座預金の増加

内容不明とはいえ、当座預金への入金という事実があるため、当座預金が増加します。

そのため、借方(左側)に当座預金(資産)200円を記入します。

内容不明の入金時:仮受金の増加

入金があったものの、原因不明の入金のため、一時的に仮受金という勘定科目で処理します。

したがって、貸方(右側)に仮受金(負債)200円を記入します。

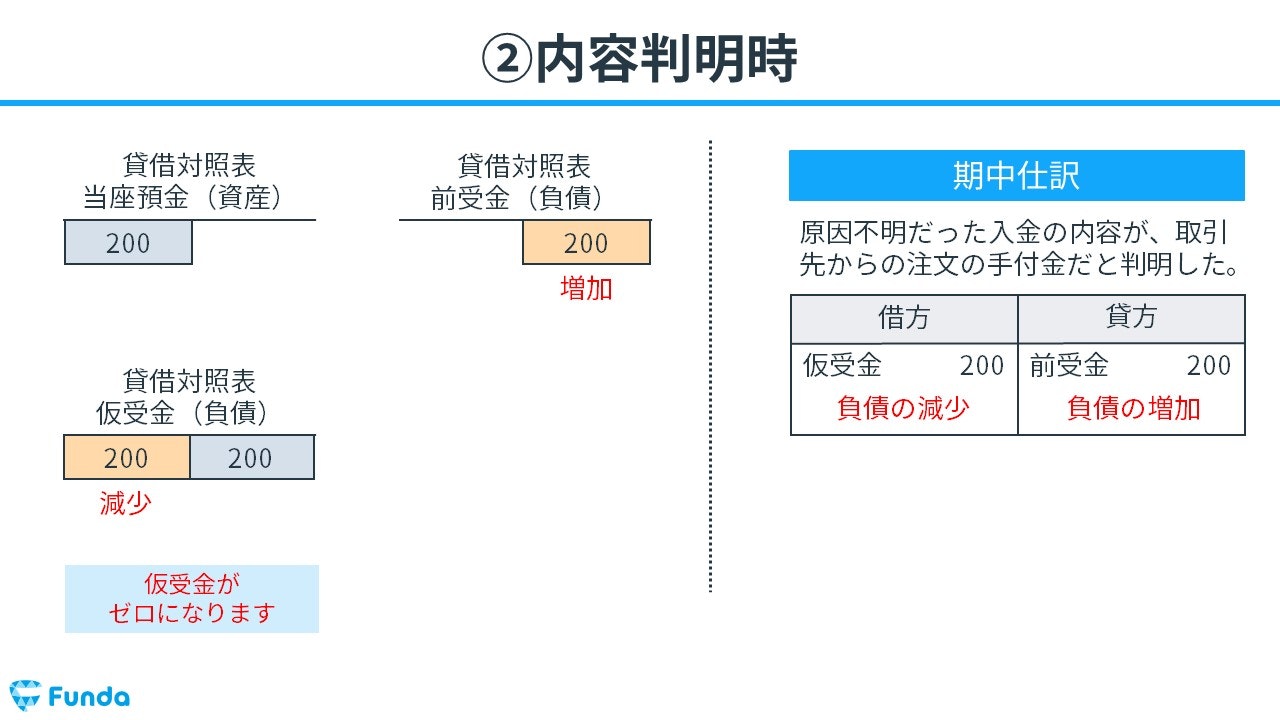

原因不明の入金内容が判明した時の仕訳事例

原因不明だった入金の内容が、取引先からの注文の手付金だと判明した。

上記の取引事例を使い、原因不明の入金内容が判明した時の仕訳の流れを順に説明します。

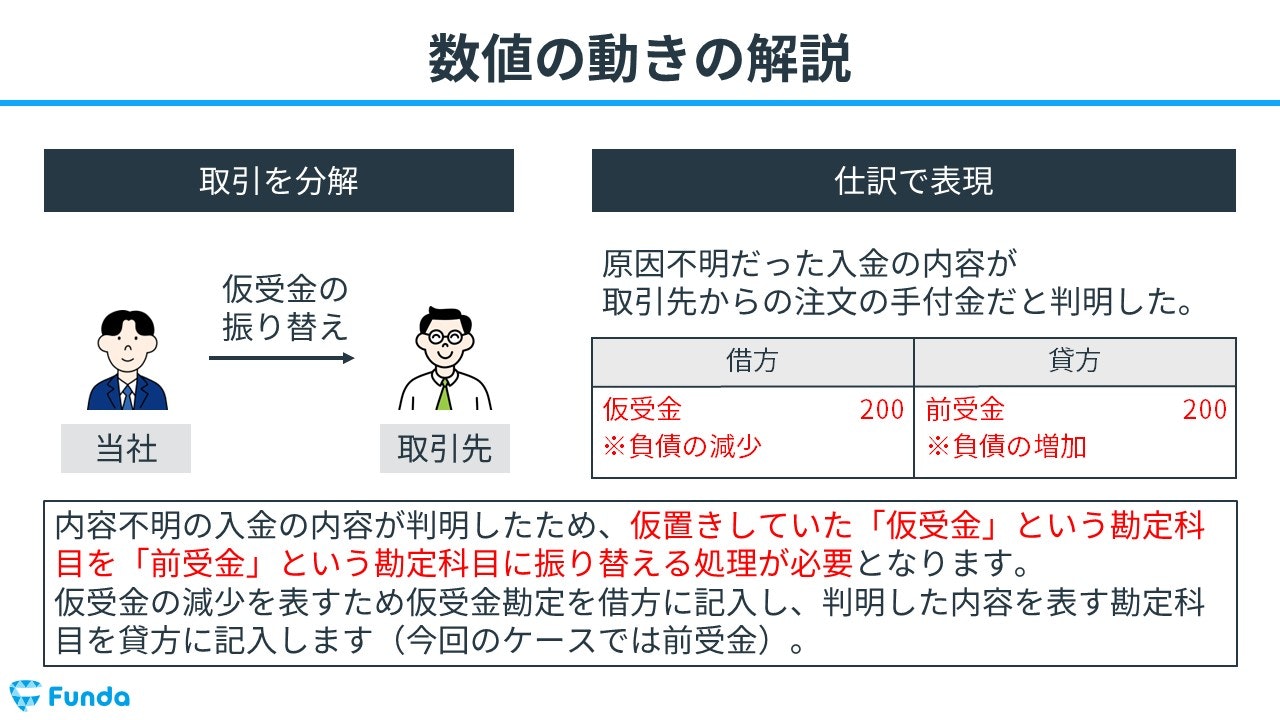

内容の判明時:仮受金の減少と前受金の増加

内容不明の入金の内容が判明したため、仮置きしていた仮受金が減少し、前受金に振り替えます。

したがって、借方(左側)に仮受金(負債)200円を記入し、貸方(右側)に前受金(負債)200円を記入します。

簿記検定で出題される仮受金の問題

仮受金は、簿記検定でも頻出の論点です。

特に日商簿記検定3級の試験では、第1問と第3問で仮受金の問題が頻繁に出題されています。

第1問で出題される問題は、問題文で与えられている取引を仕訳に変換する仕訳問題です。

通常、勘定科目と金額の完全解答で、配点が付与されます。

また、第3問では、決算整理前残高試算表に決算整理事項を加味して、決算整理後の数値を表に入力する決算書作成問題が出題されます。

この決算書作成問題に解答するためには、決算整理事項の内容をもとに決算整理仕訳を作成する必要があります。

仮受金の配点

仮受金の仕訳問題は、簿記3級試験の第1問に1~2問出題されます。

第1問は45点満点で、1問3点の仕訳問題が15問出題される問題構成です。

また、決算整理仕訳は、第3問で問われます。

第3問は35点満点で、10個の決算整理仕訳が出題される問題構成となっています。

したがって、仮受金の論点を理解することで、約6~9点をものにすることができます。

仮受金の仕訳問題が苦手な方や第1問の仕訳問題で満点を狙っている方は、ぜひ下記の試験対策記事を参考にしてみてください。

関連記事

【簿記3級】仮受金の仕訳問題をわかりやすく解説

boki.funda.jp/blog/article/temporary-receipt-test

boki.funda.jp/blog

第3問の決算整理仕訳を対策したい方は、下記の記事がおすすめです。

本試験問題の解き方や決算書への記入方法を詳細に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

【簿記3級・第3問】仮受金の決算整理仕訳をわかりやすく解説

boki.funda.jp/blog/article/temporar-receipt-test-3

boki.funda.jp/blog

仮受金の仕訳問題に挑戦

簿記検定で頻出の論点である仮受金の仕訳問題を解けるようになるためには、練習問題をたくさん解く必要があります。

Funda簿記の公式LINEでは、仕訳問題を無料で解くことができます。

この記事の内容の復習として、早速、下記のLINEアプリから練習問題に挑戦してみてください。

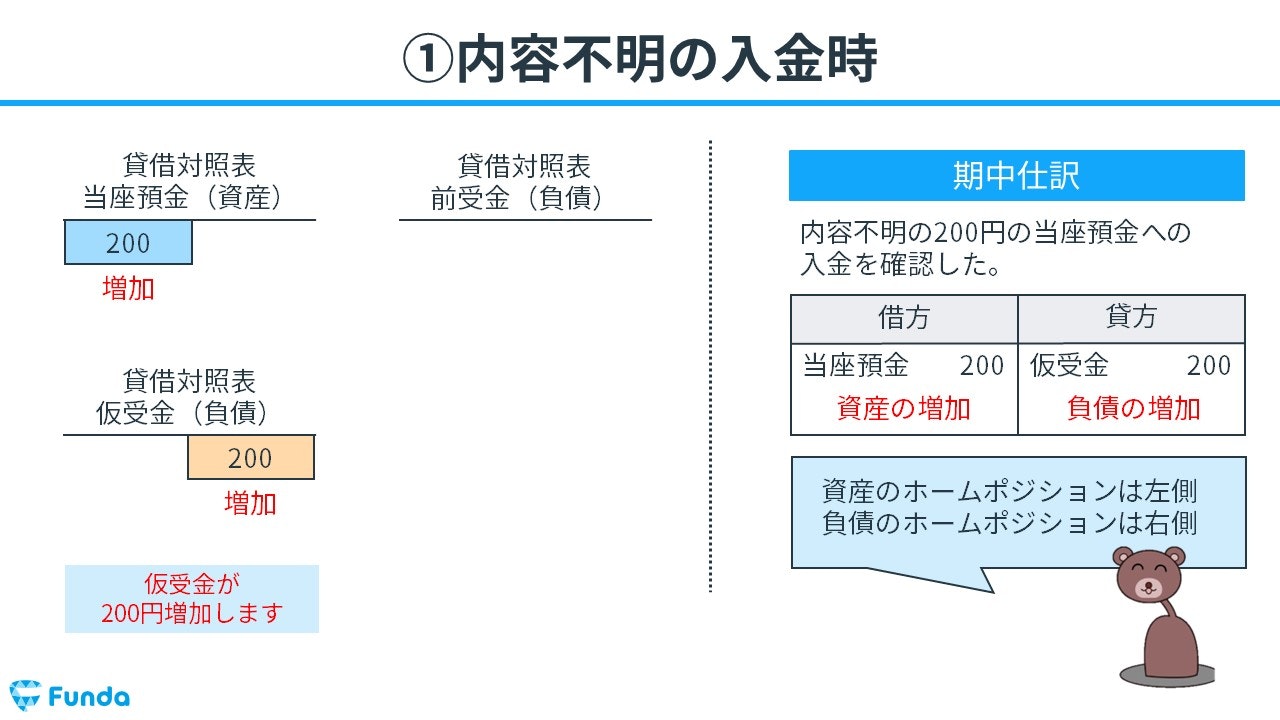

仮受金の帳簿上の動き

最後に、仮受金の帳簿上での動きを解説します。

帳簿上の動きは、簿記を理解する際に、非常に重要となるため、必ず押さえておきましょう。

内容不明の入金時

内容不明の入金があった際は、一時的に仮受金という勘定科目で処理します。そのため、仮受金が増加します。

内容判明時

内容が判明した時は、判明した内容を表す勘定科目に振り替え、仮受金を減少させます。

仮受金のまとめ

今回は簿記3級に登場する「仮受金」という勘定科目の意味や取引事例を解説しました。

仮受金と間違えやすい勘定科目がいくつかあるため注意しましょう。

また、仮受金の取引の流れは仕訳問題で頻出のため覚えておく必要があります。

試験問題でも登場する可能性の高い勘定科目であるため、しっかり理解しておきましょう!

また、決算書や企業のビジネスについて少しでも興味を持っていただけましたら幸いです。

基礎からしっかり学びたい方は、ぜひ学習アプリ「Funda簿記」をご覧ください。

アプリ内で決算書の構成や作り方を学ぶことができます。