簿記3級は就職や転職に役立つ人気の高い資格です。実際に取得を検討している方もいるのではないでしょうか?

しかし、簿記3級がどういった資格なのか?難易度はどれくらいなのか?といった疑問を持つ方も多いと思います。

この記事では、簿記3級の試験内容や合格率、取得するメリットについてをわかりやすく解説しています。ぜひ最後までご一読ください。

目次

- 簿記3級とは?

- 簿記3級の試験内容

- 簿記3級の合格点

- 簿記3級の難易度は?

- 簿記3級の合格率

- 簿記3級合格に必要な勉強時間

- 簿記3級を取得するメリットは?

- 就職や転職に有利になる

- 他の資格取得に活きる

- 仕事や投資、確定申告をする時に役立つ

- 簿記3級の勉強方法とは?

- 合格のための戦略を立てる

- 具体的な学習スケジュール

- 簿記3級のネット試験とは?

- 紙試験との違い

- ネット試験の対策方法

- 簿記3級のまとめ

簿記3級とは?

簿記3級とは、基本的な経理業務を行える人材であることを証明することができる資格です。企業のお金の流れを把握し、経営成績や財務状態を記録する知識が問われます。

業種・職種にかかわらず、多くの企業からビジネスパーソンにとって必須の「基本知識」が身に付いているとして評価されます。

簿記3級は入門レベルでチャレンジしやすく、正しい対策をすることで確実に合格を狙える資格と言われています。

また、受験料も3,300円(税込)と敷居も低くなっています。

※ここで言う「簿記3級」とは日商簿記3級を指していると考えてください。

簿記の資格には日商簿記だけでなく、全商簿記や全経簿記など様々な種類があります。

簿記検定の種類について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事

簿記検定の種類は?日商簿記・全商簿記・全経簿記の違いを徹底解説!

boki.funda.jp/blog/article/boki_shiken_syurui

boki.funda.jp/blog

簿記3級の試験内容

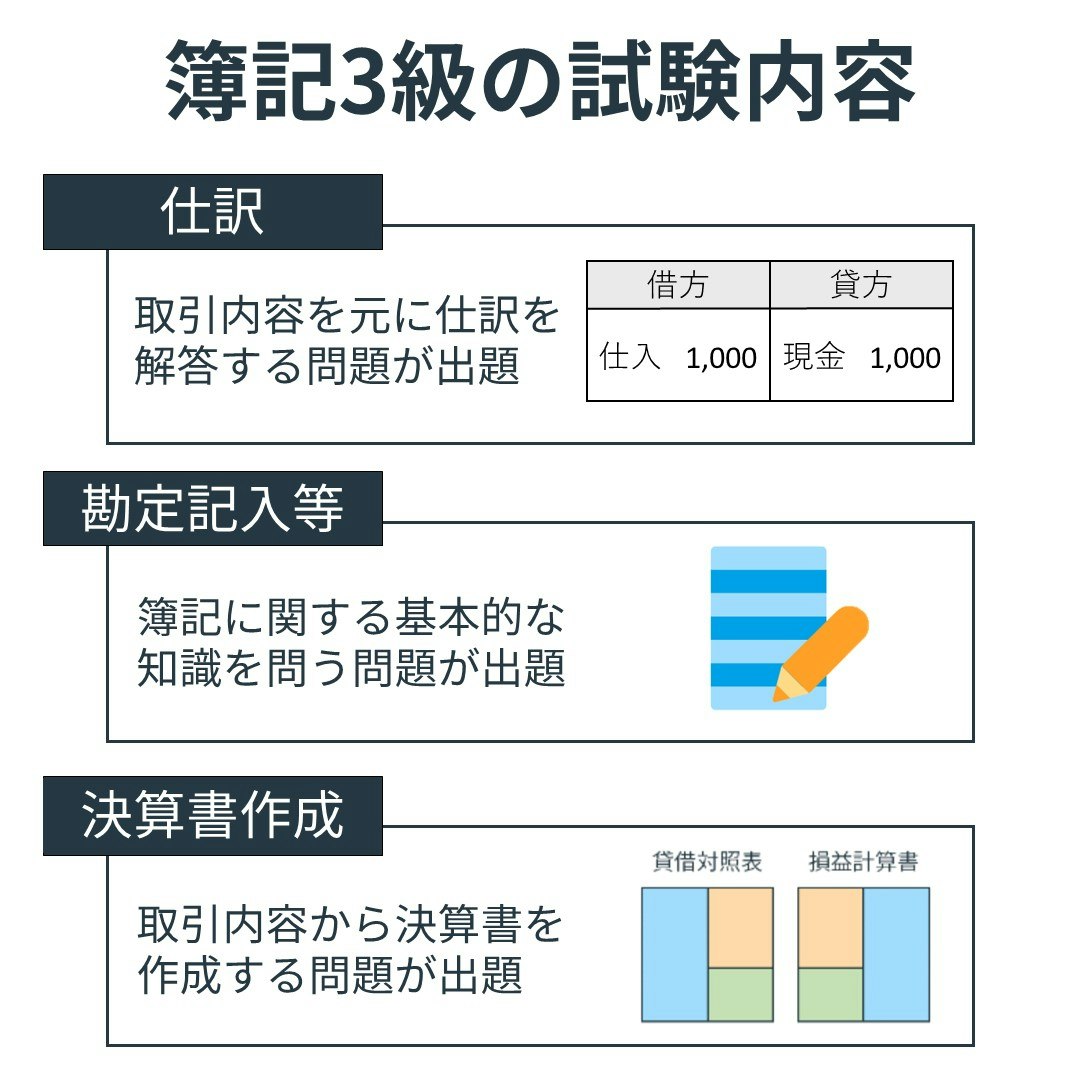

簿記3級で問われるのは「商業簿記」に関する内容です。日々の取引における仕訳や決算書を作成する知識・スキルなどが問われます。

試験形式は大問が3つに分かれており、

- 大問1:仕訳問題

- 大問2:勘定記入・語句記入・補助簿選択の問題

- 大問3:決算書作成問題

が出題されます。

それぞれの配点は、「大問1(45点)」「大問2(20点)」「大問3(35点)」の100点満点となっています。

計算問題も求められますが、基本的な四則計算ができれば問題ないです。試験本番は電卓を使用できるため、数学の知識が必要だったり、理系でないと合格が難しいというわけではありません。

簿記3級の試験は出題パターンがある程度決まっています。

簿記3級の試験傾向について知りたい方は、下記の記事がおすすめです。

関連記事

簿記3級の試験内容と出題傾向は?各大問の配点や対策方法も解説!

boki.funda.jp/blog/article/boki3_test-composition

boki.funda.jp/blog

簿記3級の合格点

簿記3級の合格点は100点満点中70点です。7割以上の正解を目指す必要があるため、基本的な知識問題で確実に点数を取ることを目指しましょう。

試験時間は60分のため、時間配分に気をつけつつ、分かる問題から解いていくことが大切です。

簿記3級の難易度は?

次に簿記3級の難易度について紹介します。

初めて簿記を学習する際、「初学者でも簿記3級は取れる?」「どれくらい勉強すれば合格できる?」「独学でも資格取得は可能?」といった疑問を持つ方が多いでしょう。

ここからは、簿記3級の合格率と合格に必要な勉強時間を詳しく解説していきます。

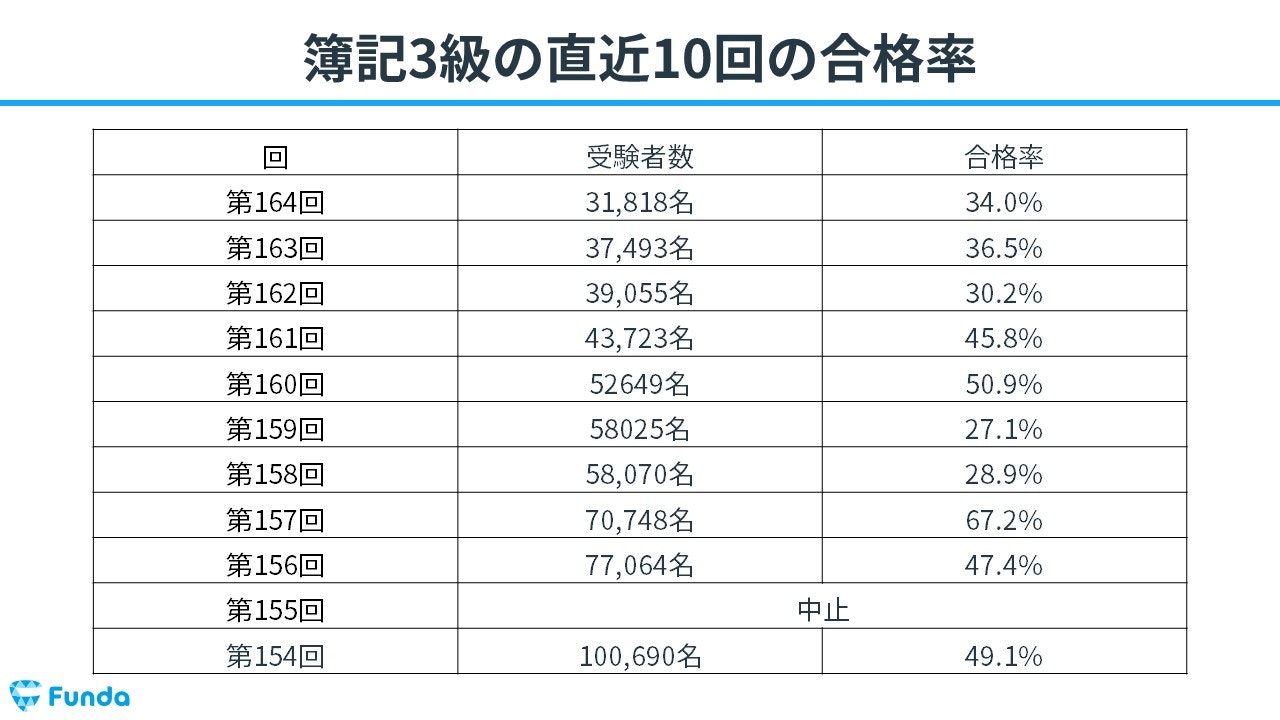

簿記3級の合格率

直近の第164回(2023年6月11日)の合格率は34.0%です。

ここ10年の最高合格率は第157回の67.2%、最低合格率は第159回の27.1%となっており、平均合格率は41.71%です。

簿記3級の合格率はだいたい40〜50%を推移しており、試験の回ごとに変動します。2人に1人が受かる計算であるため、しっかりと試験対策を行えば十分合格が狙える試験と言えます。

出典:簿記 受験者データ|商工会議所の検定試験

簿記3級合格に必要な勉強時間

簿記三級の合格に必要な勉強時間は、一般的に70〜100時間と言われています。

しかし、学習時間は、個人の生活状況、学習環境、学習スタイル、そして基礎知識の有無によって大きく変わります。

そのため、一概に「これだけの時間を勉強すれば合格できる」とは言い切れません。

実際の合格者のデータを元に、正確な勉強時間を測定したところ34時間21分51秒でした。

こちらの学習データを元にした1か月で合格する攻略法について詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。

関連記事

【データ全公開】簿記三級合格までの勉強時間は?忙しい社会人も必見

boki.funda.jp/blog/article/boki3_benkyozikan

boki.funda.jp/blog

簿記3級を取得するメリットは?

簿記3級を取得したらどんなメリットがあるのか知りたい方向けに、簿記3級の資格を取るメリットを解説します。

簿記3級を取得するメリットは主に以下の3つがあります。

- 就職や転職に有利になる

- 他の資格取得に活きる

- 仕事や投資、確定申告をする時に役立つ

順を追って見ていきましょう。

就職や転職に有利になる

簿記3級は履歴書に記載できる資格のため、就職や転職の際に役に立ちます。

簿記3級の資格を持っているということは、「経理や会計について一定以上の知識がある人物」と社会や企業から評価されるため、書類選考や面接の際に自己アピールがしやすくなります。特に経理関係の仕事では、資格を保有している方が優遇されます。

他の資格取得に活きる

簿記3級で学習した内容は他の資格を取得する際にも活きます。たとえば、上位の資格である簿記2級は3級の内容を踏まえた試験内容であるため、3級の知識が役に立ちます。

また、FPや税理士、公認会計士などの資格取得の際にも、簿記3級の知識が基礎となるため決して無駄になることはありません。

仕事や投資、確定申告をする時に役立つ

簿記3級では、会社の経営成績や財務状態をまとめた「財務諸表」の読み方を学ぶことができ、この知識は幅広いところで役に立ちます。

たとえば、営業マンであれば取引先の財務諸表から広告予算を把握し、それを踏まえた提案をすることができます。経理関係の職種であれば即戦力として活躍することができるでしょう。

また、投資を行う際に注目している企業の決算書から経営成績を読み取ることができるため、投資の判断に役立ちます。さらに、個人事業主の方であれば確定申告をスムーズに行うことができます。

簿記3級の勉強方法とは?

それでは、ここからは簿記3級の合格に向けた勉強方法を紹介します。

特に初心者の方にとっては勉強の進め方がイメージしづらいと思いますので、参考にしてみてください。

合格のための戦略を立てる

はじめに、簿記3級の試験で効率的に合格するためには、正しい戦略を立てることが必要です。

ここでは、意識して欲しい戦略のポイントとして、以下の3つをお伝えします。

- 70点以上を目指す

- 配点を意識

- 解き方を確立する

それでは、1つずつ見ていきましょう。

70点以上を目指す

1つ目の戦略は、合格ラインである70点以上を目指すことです。

前述した通り、簿記3級は試験時間60分で合格点が70点です。

【簿記3級の内容】

- 商業簿記:3問

- 試験時間:60分

- 合格点:70点

把握していただきたいのは、簿記3級の試験で満点を取る必要はないということです。100点満点中70点以上で合格できるので、そのラインを超えられるようにしましょう。

配点を意識

2つ目の戦略は、試験配点を意識して重点的に学習することです。

簿記3級の試験配点は、「仕訳(45点)」「勘定記入・語句記入・補助簿(20点)」「決算(35点)」となっています。

特に仕訳は100点中45点と、それだけで試験全体の半数近い点数を占めています。仕訳は第1問で15題出題されますので、重点的に学習して対策を図りましょう。

解き方を確立する

3つ目の戦略は、自分流の解き方を確立することです。

簿記3級は出題パターンがある程度決まっています。問題を解いていく中で自分の得意不得意がわかってくると思いますので、とりかかる問題の順序をあらかじめ決めておきましょう。

試験時間が60分とタイトですので、自分流の解き方を確立することが大切です。

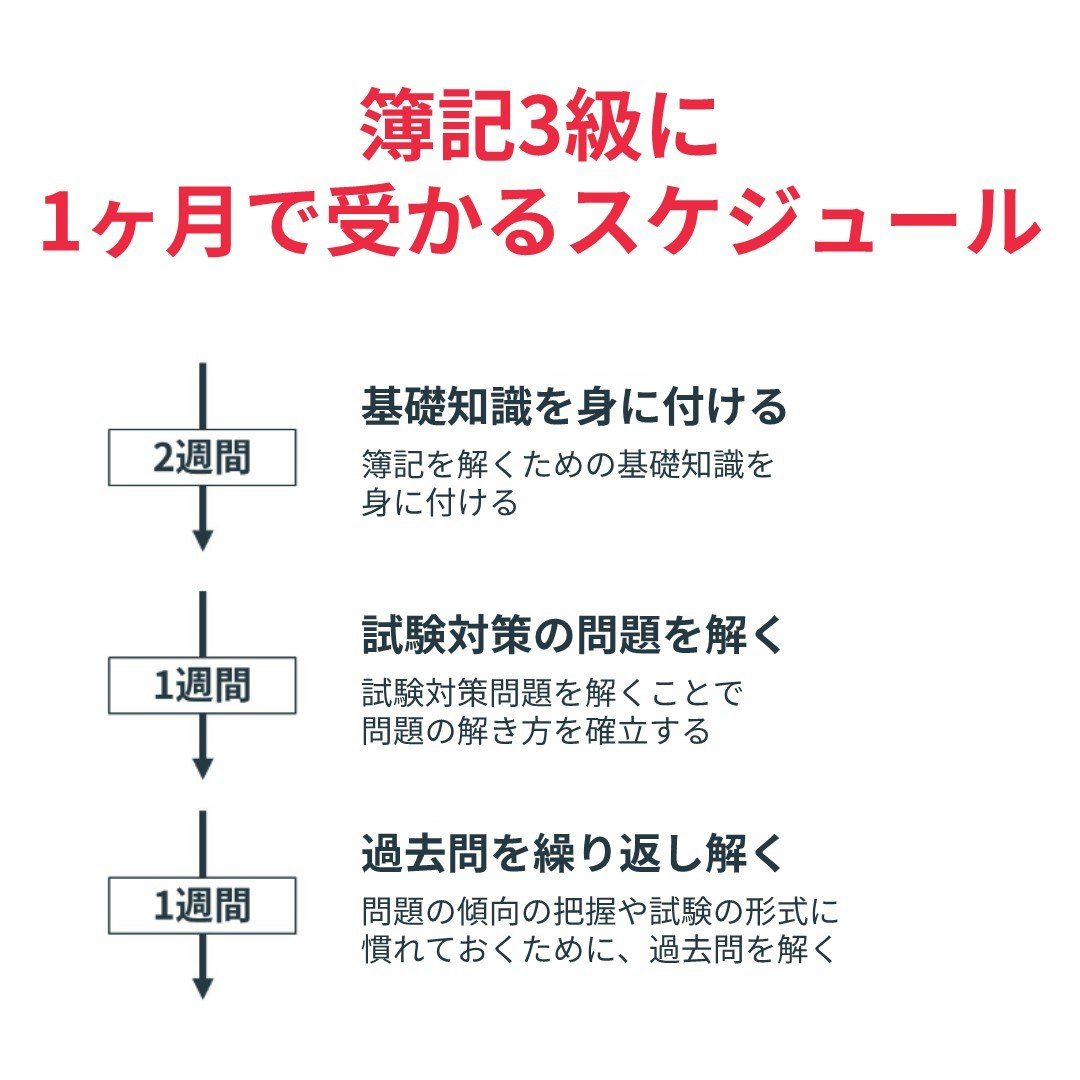

具体的な学習スケジュール

戦略を立てたら、勉強に取り掛かりましょう。

今回は1ヶ月で合格を目指すプランを見ていきます。

まずは、確実に1ヵ月で70〜100時間の勉強時間を作る計画を立てましょう。

以下に学習スケジュールの一例を示します。

- 基礎知識を身に付ける(2週間)

- 試験対策の問題を解く(1週間)

- 過去問を繰り返し解く(1週間)

最初の2週間は、簿記の全体像を理解し、基礎知識を身に付けていきます。

次に、試験対策問題を解き問題の形式に慣れるとともに、自分なりの解き方を確立します。

最後の1週間で、過去問を繰り返し解きペース配分をつかんでいきます。ここで間違えた問題はそのままにせず、しっかり復習しましょう。

最短で簿記3級に合格する勉強方法について知りたい方は、ぜひ下記の記事をご覧ください。

1ヶ月で合格する方法を実体験ベースで解説しています。

関連記事

最短で簿記3級に合格する勉強方法

boki.funda.jp/blog/article/boki3_saitan

boki.funda.jp/blog

簿記3級のネット試験とは?

2020年12月から、ネット試験でも受験できるようになりました。

今まで通り紙の試験も実施されているため、ネット試験と紙試験の違いや対策方法が気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まずは、ネット試験と紙の試験の違いについて確認してみましょう。

紙試験との違い

ネット試験と紙の試験には、以下のような違いがあります。

- 試験方法

- 開催日数

- 申込方法

1つすつ解説していきます。.png?w=1134&h=1134)

試験方法

パソコンで解答するネット試験では、解答の進め方においても紙の試験と違いがあります。

紙の試験では、問題用紙・答案用紙・計算用紙が手元にありました。

それに対してネット試験は、手元にあるのは計算用紙のみです。問題や答案はパソコン画面に表示されます。

問題用紙へメモを書き込むやり方に慣れている人は、違いに戸惑うかもしれません。

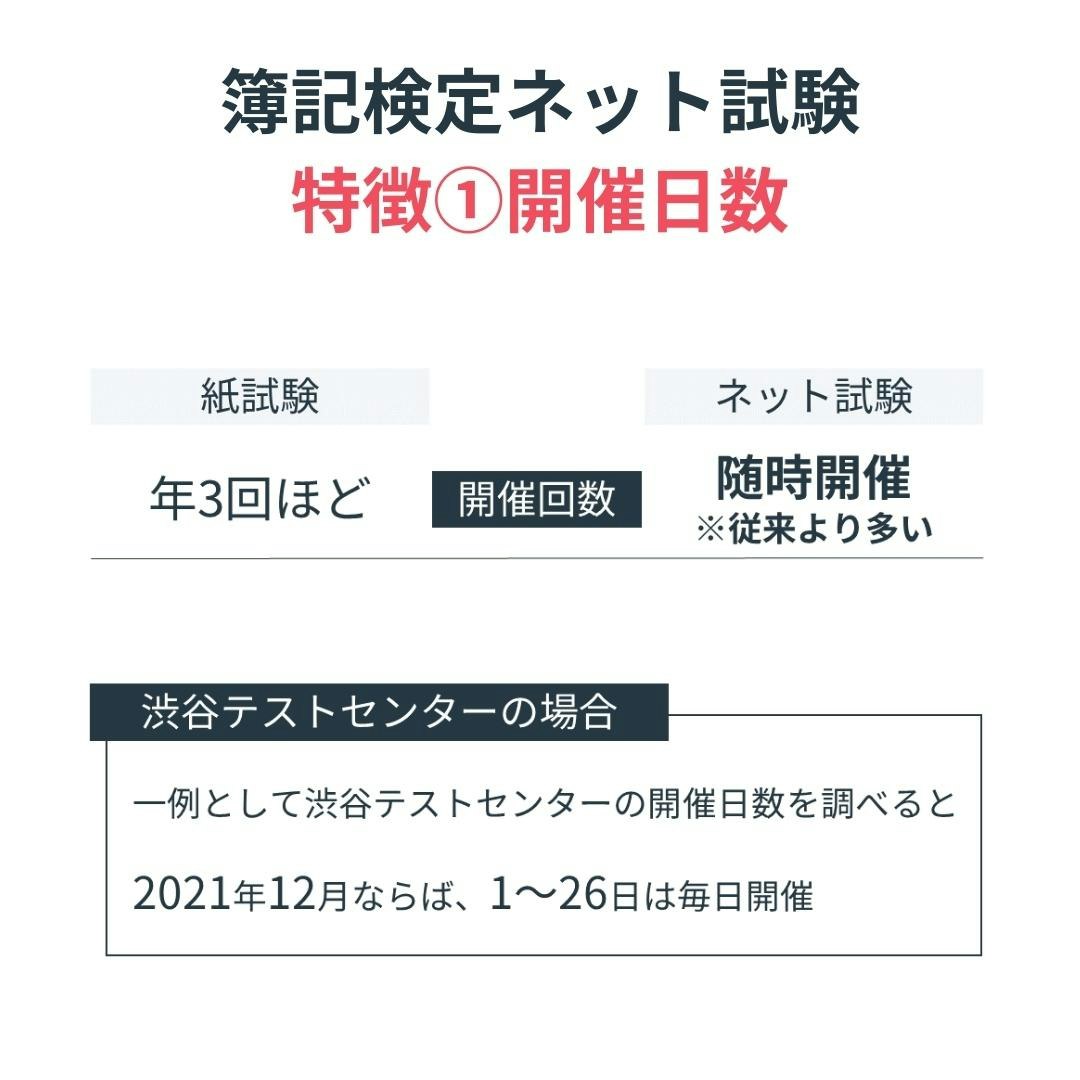

開催日数

ネット試験と紙の試験では、開催日数にも違いがあります。

紙の試験は2月、6月、11月と年3回の実施です。

それに対してネット試験は随時施行であるため、開催日数は限定されていません。

ただし、施行休止期間が年に3度設けられており、期間中は受験できないのでご注意ください。

施行休止期間は、以下のサイトから確認できます。

日商簿記検定試験(2級・3級)ネット試験の施行休止期間の設定について|商工会議所の検定試験

申込方法

紙の試験は各商工会議所が窓口になっているのに対して、ネット試験は公式ホームページ内にある申し込みサイトから申し込みます。

ネット試験での申し込みは、以下のサイトから確認できます。

受験の申し込みの流れ(ネット試験)|商工会議所の検定試験

ネット試験の対策方法

紙の試験に必要な対策方法は、基礎知識をしっかりインプットし、試験対策問題や過去問を何度も解くことです。

解けなかった問題も、必ず原因を把握するようにしましょう。

ネット試験でも、基礎知識を理解したあとに問題を何度も解く流れは同じです。

ただし、ネット試験の形式では勘定科目を選択式で入力したり、数字を手入力したりするなど紙の試験とは少し違う部分があります。

そのため、普段から解答のスピードを上げて試験時間に余裕を持つことや、PCの問題を解く練習、問題用紙に記入しないで解く練習をするなどの対策をする必要があります。.png?w=1134&h=1134)

下記の記事では簿記3級と2級のネット試験対策について詳しく説明しています。

ネット試験での受験を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

簿記3級と2級のネット試験対策!紙試験との違いや対策方法を解説

boki.funda.jp/blog/article/netboki

boki.funda.jp/blog

簿記3級のまとめ

簿記3級は経理の基本が身に付くだけでなく、就職や転職にも役立つ人気の資格です。

難易度もそこまで高くなく、初心者でも独学で合格を目指すことができます。

今回紹介した勉強方法を意識して、試験日当日まで計画的に過ごすことを心がけてください。

また、2020年12月からはネット試験も受講できるようになりました。ネット試験では紙の試験と違って、パソコンでの操作が必要になります。そのため、ネット試験の受講を考えている人は、ネット試験対策に適した勉強を行う必要があります。

ネット試験対策に特化した講座を検討している人は、Funda簿記というアプリがおすすめです。

Funda簿記では、ネット試験を想定した模試や試験対策問題を受けられる学習アプリとなっています。本番と同じ形式の問題を演習できるため、当日焦ることはありません。

また、Funda簿記はシステムが自動で問題を生成するため、同じ問題が出題されることはありません。

ぜひ、一緒にアプリを使った簿記の学習を始めましょう。