2021年度から新試験制度の実施が始まりました。簿記2級の合格に向けて、試験の傾向が気になっている方も多いのではないでしょうか。

これから簿記試験を勉強する方は、新試験制度に合わせた対策が必要になります。

そこでこちらの記事では、

- 日商簿記2級の出題内容と配点

- 各大問ごとの傾向と対策

- 日商簿記2級に合格するための勉強法

について紹介します。

「簿記2級の合格に向けて試験対策を徹底したい」という方は、ぜひ最後までご一読ください。

目次

- 日商簿記2級の出題内容と配点

- 出題内容

- 配点

- 第1問の傾向と対策

- 第1問の主な出題内容

- 第1問の対策方法

- 第2問の傾向と対策

- 第2問の主な出題内容

- 第2問の対策方法

- 第3問の傾向と対策

- 第3問の主な出題内容

- 第3問の対策方法

- 第4問の傾向と対策

- 第4問の主な出題内容

- 第4問の対策方法

- 第5問の傾向と対策

- 第5問の主な出題内容

- 第5問の対策方法

- 日商簿記2級に合格するための勉強法とオススメの教材は?

- 基礎知識のインプット

- 試験問題でアウトプット

- 簿記2級に合格に向けたオススメの教材

- まとめ

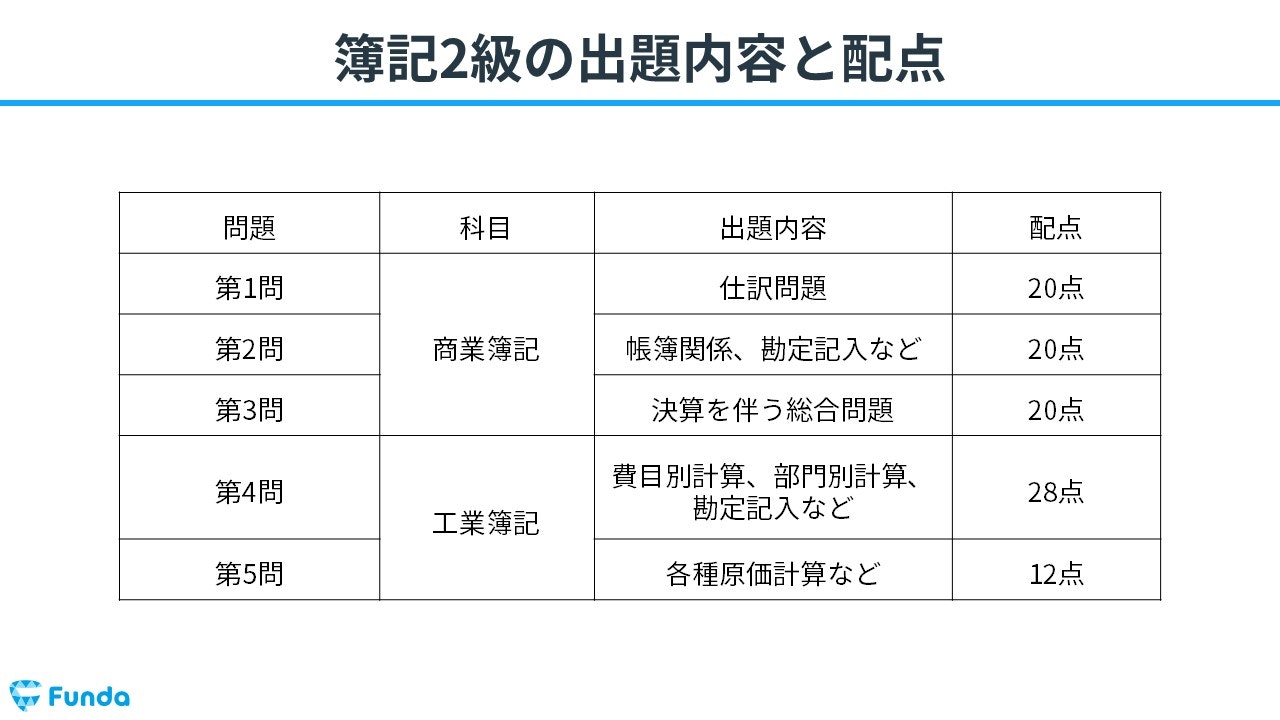

日商簿記2級の出題内容と配点

はじめに、日商簿記2級の出題内容と配点を紹介します。

出題内容

簿記2級では、商業簿記に加えて工業簿記が出題されます。

- 商業簿記

- 工業簿記

商業簿記と工業簿記の出題内容を確認しましょう。

商業簿記

簿記2級の商業簿記では、社外関係者との取引を記録・計算するための知識や技能が必要です。

具体的には、自社の企業活動を関係者へ正確に報告するための決算書作成、財務諸表から経営内容を読み解く力など、会計実務を踏まえた適切な処理や分析が求められます。

工業簿記

簿記2級の工業簿記では、主に製造業を営んでいる企業での部門別・製造別(材料、燃料、人力など)の資源の投入や費用、利益などを計算する知識や技能が求められます。

配点

日商簿記は、商業簿記60点と工業簿記40点の計100点で構成されています。

- 商業簿記…60点

- 工業簿記…40点

合格点は70点以上です。

結論から申し上げると、日商簿記で100点満点を目指す必要はありません。合格基準の70点さえクリアできれば大丈夫ですので、勉強する際も「70点を確実に取ること」を意識しましょう。

続いて、各大問ごとの傾向と対策について解説します。

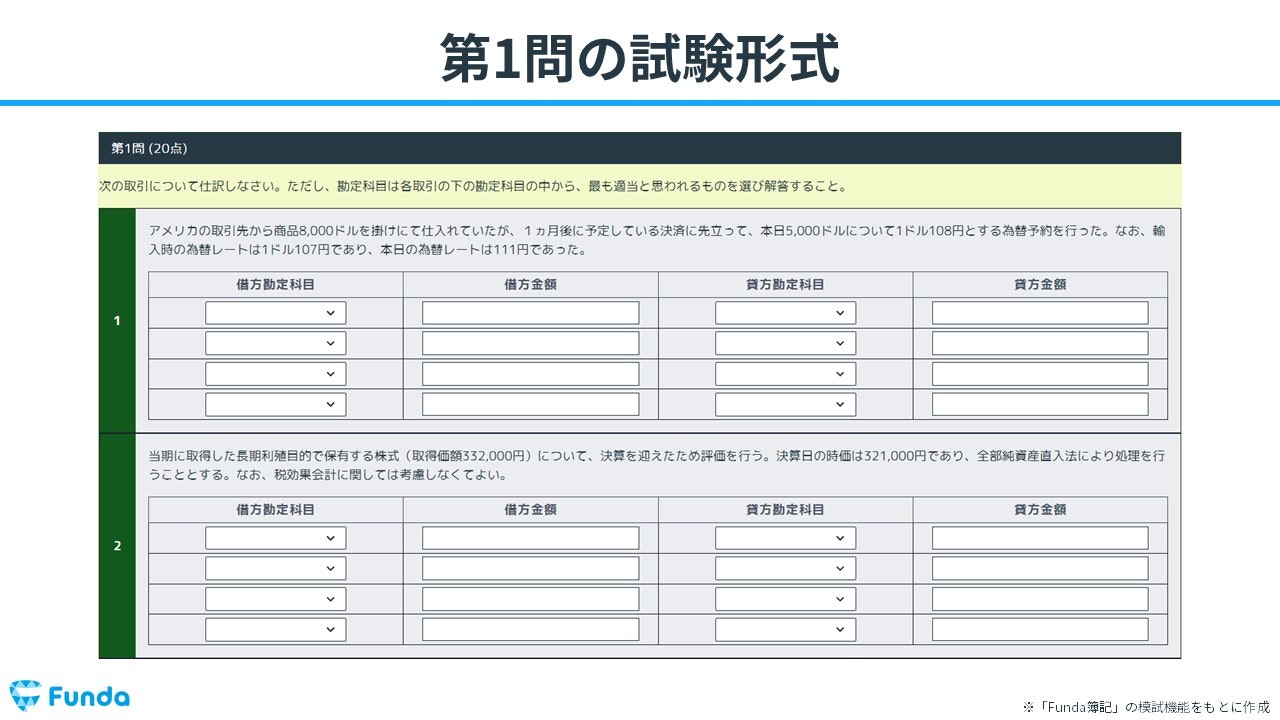

第1問の傾向と対策

はじめに、第1問の傾向と対策を見ていきましょう。

第1問の主な出題内容

第1問における過去10回分(第147回~第157回)の出題内容を紹介します。

第1問は、商業簿記の仕訳問題が5問、各4点の配点で出題される傾向にあります。

難易度としては、幅広い論点から出題されますが、各論点でしっかり基本を押さえておけば得点につながる問題が多く、今後も同じような傾向になると予想されます。

また試験範囲が広がったため、勉強する際には最新の問題に対応している参考書・問題集を選ぶことが大切です。

それでは、第1問の対策方法について見ていきましょう。

第1問の対策方法

第1問の勉強の仕方としては、いろんなバリエーションの仕訳問題を繰り返し練習することがポイントです。

特に2級では、基本の問題でどれだけ確実に点を取れるかが合格の鍵を握ります。アウトプットを増やして仕訳の問題に早く慣れることが重要です。

仕訳は簿記の中でも基本のキなので、仕訳力がUPすれば第1問以外の問題を解く際にも効果的です。1仕訳4点と点数を稼いでおきたい問題ですから、試験直前までアウトプットを繰り返し、仕訳を反射的にイメージできるようにしましょう。

仕訳はスキマ時間を使った勉強に向いていますので、通勤通学時間やちょっとした空き時間を活用するのもおすすめです。

また、問題を解く際は出題文独特の言い回しに慣れることも重要です。たとえば、「掛け」という言葉が仕訳問題で出題されます。

例)得意先の〇〇商店に商品を¥20,000で販売し、代金は掛けとした。

「掛けとした」は日常生活の中であまり使うことのない表現だと思いますが、簿記試験では出てきます。掛けは、売ったときなら「売掛金」、買ったときなら「買掛金」という勘定科目を使用します。

このように簿記試験には独特の言い回しがありますので、基礎の内容が抜け落ちている場合は必ず対策しておきましょう。

第2問の傾向と対策

第2問の傾向と対策を見ていきましょう。

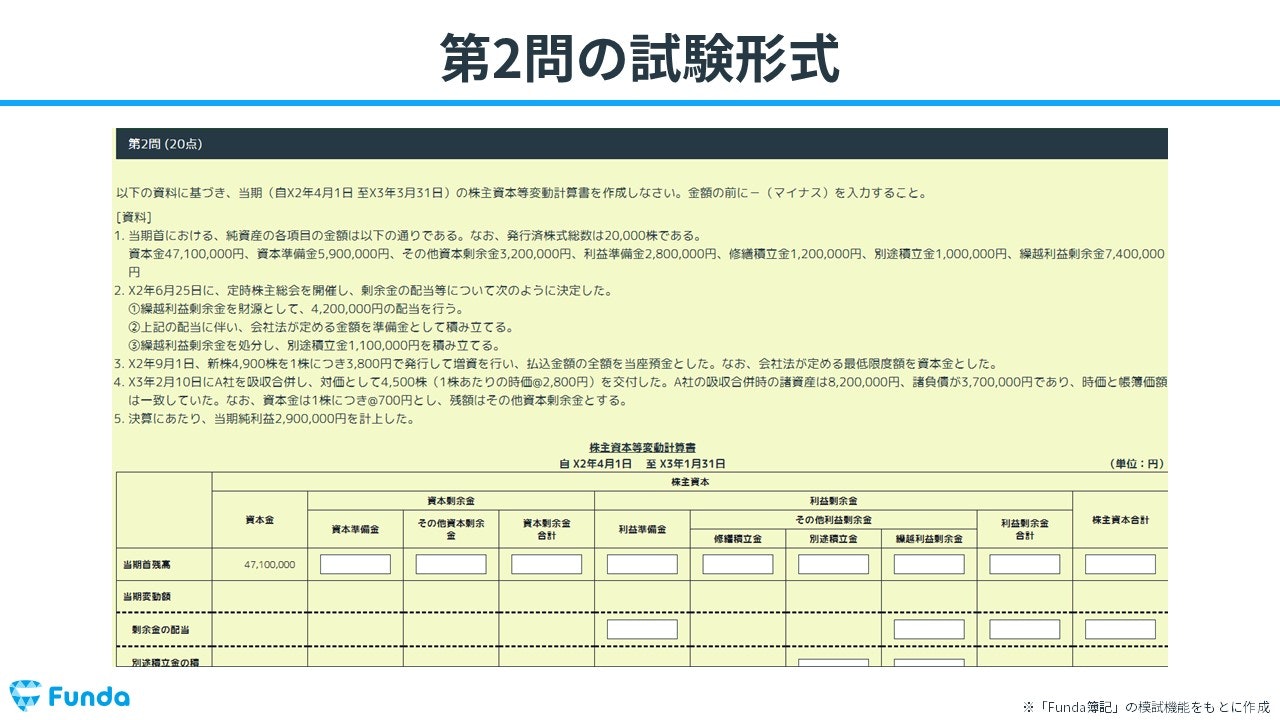

第2問の主な出題内容

第2問における過去10回分(第147回~第157回)の出題内容を紹介します。

第2問の出題論点はある程度決まっていますが、出題形式は多様で回によって様々です。

第157回ではリース取引に関する難易度の高い問題が出題され、日商簿記の公式ホームページ上でも正答率は3割だったと発表されました。

第2問は、有価証券や銀行勘定調整表、固定資産、株主資本等変動計算書など個別論点から出題されることも多いです。

第2問の対策方法

第2問の勉強の仕方としては、出題パターンを把握して、時系列に整理し、仕訳を使いながら取引の動きを把握することです。第2問の中心となる連結会計の問題は、確実に対策しておきましょう。

また、第2問ではときどき難易度の高い問題が出題されますが、そのときは他の問題から先に解くことをおすすめします。

合格ラインである70点以上を確保することが大切ですので、解ける問題を確実に取りにいきましょう。

第3問の傾向と対策

第3問の傾向と対策を見ていきましょう。

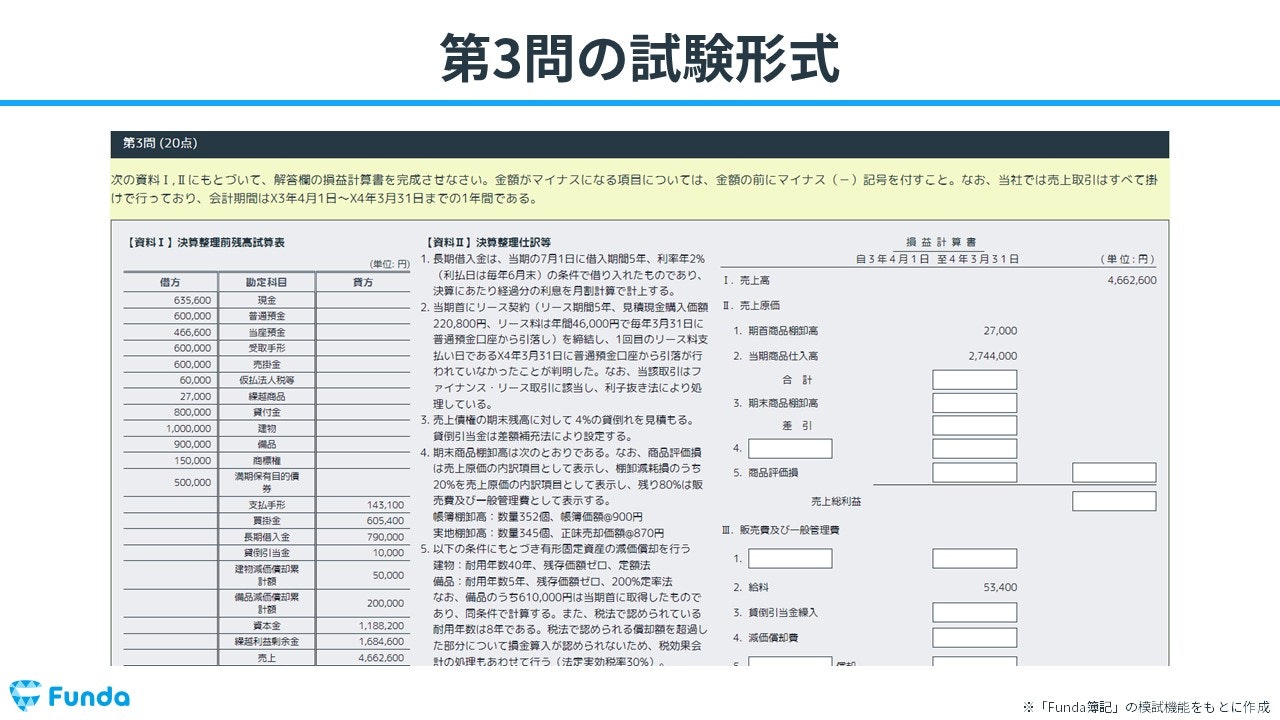

第3問の主な出題内容

第3問における過去10回分(第147回~第157回)の出題内容を紹介します。

第3問は、財務諸表の作成や精算表の作成など、決算問題が出されます。近年、第3問は難易度の高い問題が続いている印象です。

第157回の問題では、出題区分表が変更になってから初めて「製造業を営む会社の決算処理」が出題されました。

第3問は、完璧を目指すと難易度がかなり上がります。一方で、同じような問題形式で出題される内容もあるため、部分点を確実に取りにいく姿勢が重要です。

第3問の対策方法

続いて、第3問の対策方法について見ていきましょう。

繰り返しにはなりますが、第3問を解く際のポイントの1つは「解けるところから確実に取りにいくこと」です。

ただし、決算整理事項等の中で連動している問題もあるため注意が必要です。

たとえば、前述した第157回の第3問は資料の量も多く、解答までに時間がかかる内容でした。このような問題は、後回しにしたり部分点だけ取りにいったりと、解き方を工夫することが重要です。

未処理事項・決算整理事項など、同じようなパターンで出題される内容もあるため、問題集や過去問集でのアウトプットを繰り返して出題形式を把握しましょう。

もし時間が足りなかった場合でも、計算したところまでの解答を確実に埋めるようにしましょう。

第4問の傾向と対策

第4問の傾向と対策を見ていきましょう。

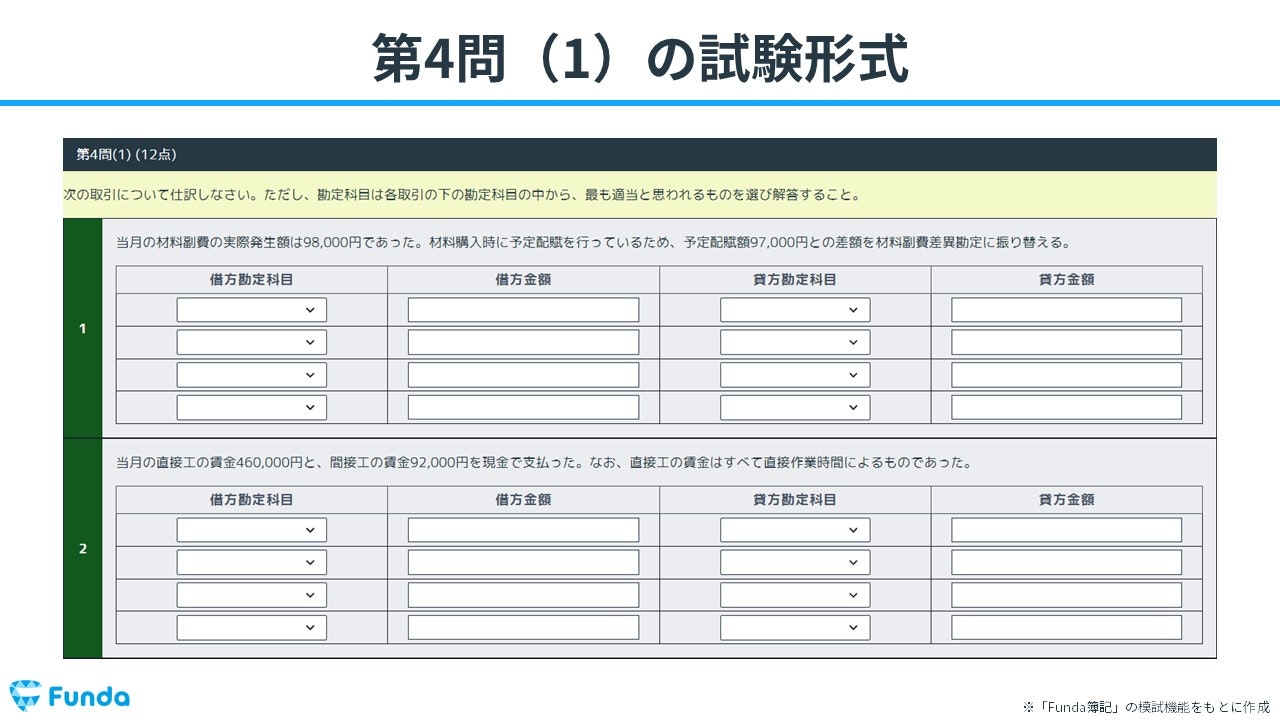

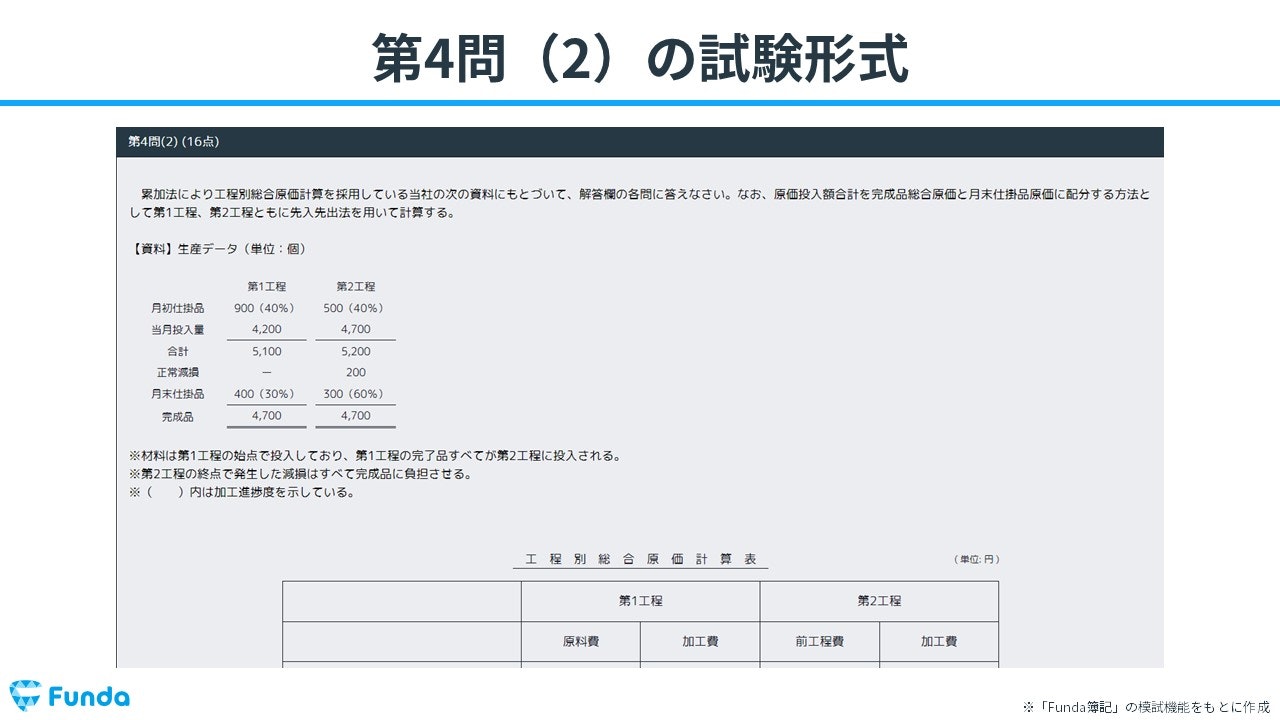

第4問の主な出題内容

第4問における過去10回分(第147回~第157回)の出題内容を紹介します。

第4問からは、工業簿記に関する出題です。改訂が行われたことにより、第4問は2問構成になりました。

内訳としては工業簿記の仕訳が3題と、財務諸表作成、部門別原価計算、個別原価計算、総合原価計算、標準原価計算の中から1問が出題されます。

工業簿記の問題形式はバリエーションが少なく、慣れると満点を目指せますので、しっかり対策をしておきたいところです。

続いて、第4問の対策方法について見ていきましょう。

第4問の対策方法

工業簿記の勉強の進め方として、最初からすべてを理解しようとするのはおすすめしません。何度も参考書を読み返したり問題集を解いたりする中で、徐々に問題に慣れていきましょう。

工業簿記でも仕訳の知識が求められますが、商業簿記とは違う勘定科目が出てきます。

また、計算問題では小さなミスが命取りになります。もし計算の序盤でミスしてしまうと、その後が全て不正解になることもあります。

さらに、勘定の流れを抑えることも大切ですので、各段階の計算・処理を確実にこなせるようにしましょう。

工業簿記を解く中で重要な視点は、「原価を求める」という基本に立ち返ることです。

第5問の傾向と対策

最後に、第5問の傾向と対策を見ていきましょう。

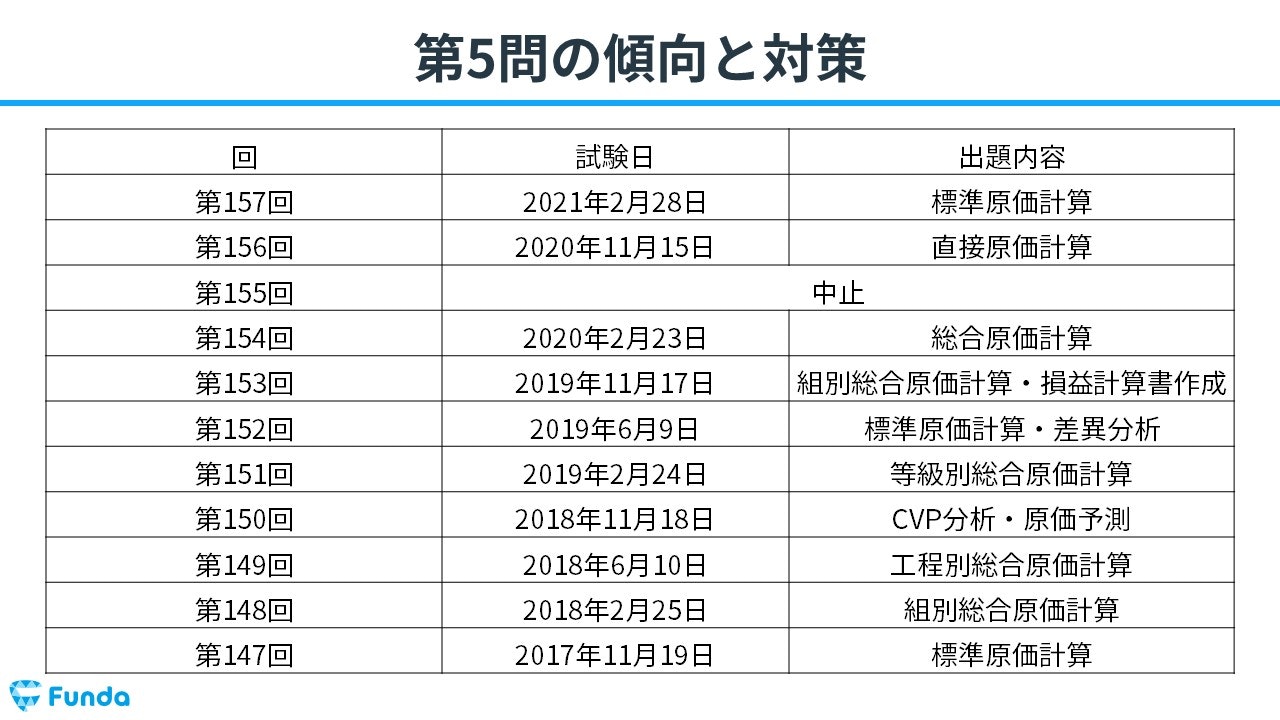

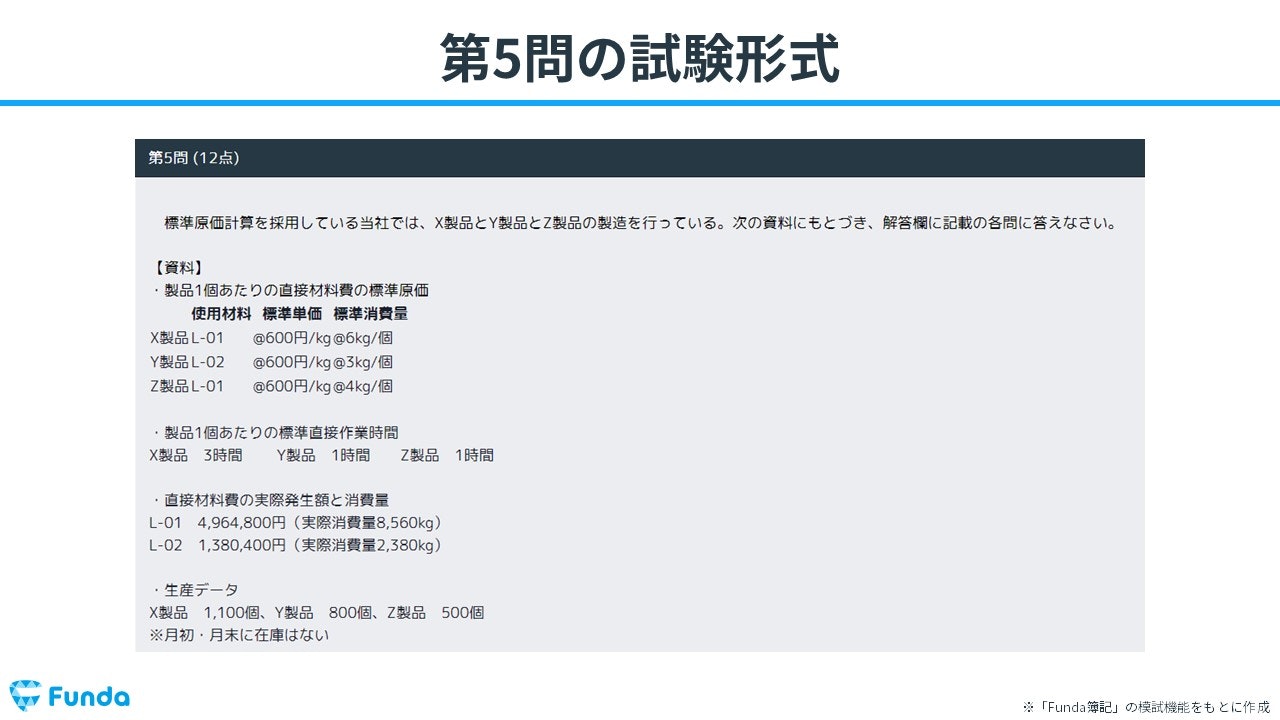

第5問の主な出題内容

第5問における過去10回分(第147回~第157回)の出題内容を紹介します。

第5問は、第4問と同様に工業簿記からの出題です。CVP分析、標準原価計算(差異分析)、直接原価計算の論点から1問が出されます。

ちなみに、簿記試験で高度な計算能力は必要ありません。簿記2級は数学が苦手だった人でも合格を目指せる試験です。

続いて、第5問の対策方法をご紹介します。

第5問の対策方法

参考書や問題集での勉強を進めていると、公式や解法が出てくることもあると思います。

余裕のある方は1つ1つ丁寧に理解するのもいいでしょうが、試験に合格するという視点で言えばすべての意味を理解する必要はありません。

大事なことは「原価を求めること」なので、まずはやり方を覚えることに注力しましょう。

また、工業簿記では初めて目にする用語もたくさん出てくると思います。しかし、これらの用語もすべて完璧に覚える必要はありません。

用語を覚えることに時間を費やすのであれば、とにかくアウトプットを繰り返して問題に慣れることが重要です。多くの問題を解く中で、自分なりの解き方を確立させましょう。

工業簿記の問題は比較的短時間で解けることも多いため、第2問・第3問より先に第4問・第5問を解き始めるのも1つの手です。

日商簿記2級に合格するための勉強法とオススメの教材は?

ここで、日商簿記2級に合格するための勉強法とオススメの教材を紹介します。

はじめに、勉強方法について説明していきます。

基礎知識のインプット

簿記2級に合格するポイントは、基礎知識のインプットを行うことです。

簿記試験では出題区分表に沿った学習内容が幅広く問われるため、過去問を解くだけの学習やヤマを張った学習では対応できません。

まずは基礎知識のインプットをしっかり行いましょう。

試験問題でアウトプット

基礎知識を付けたら、問題を繰り返し解くことが大切です。

たくさんの問題を解くことで試験慣れするだけでなく、ペース配分や苦手な分野の発見にもつながります。簿記2級の試験時間は90分と短いため、慣れてきたら時間を測りつつ問題を解くようにしましょう。

簿記2級の勉強方法についてより詳しく知りたい方は、下記の記事がおすすめです。

2ヶ月で合格するための戦略やスケジュールについて解説しています。

関連記事

.png&w=640&q=75)

最短で簿記2級に合格する勉強法とは?必要な勉強時間も合わせて解説

boki.funda.jp/blog/article/boki2-saitan

boki.funda.jp/blog

簿記2級に合格に向けたオススメの教材

最後に簿記2級の合格に向けたオススメの学習教材を紹介します。

短期集中型の簿記学習アプリ「Funda簿記」

簿記学習アプリ「Funda簿記」では、ネット試験を想定した模試や練習問題が好きなだけ受けられる学習アプリとなっています。

システムが自動で問題を生成するため、二度と同じ問題が出題されることはありません。

ぜひ、一緒にアプリを使った簿記の学習をはじめましょう。

まとめ

ここまで、簿記2級の傾向と試験対策を紹介しました。

試験本番では、難易度の高い問題が出題されることもあるでしょう。難しい問題で止まってしまうと本来解けた問題を落としてしまう可能性もありますので、解ける問題から確実に点を取りにいくことが大切です。

簿記試験は2021年度から新試験制度が導入されました。しかし、参考書や問題集に出てくる基本的な論点を押さえることの重要性は今後も変わりません。

また、仕訳を速く正確に起こすスキルもこれまで同様に求められます。そのための対策としては、アウトプット量を増やすことが大切です。

簿記2級を基礎からしっかり学びたい方は、ぜひ学習アプリ「Funda簿記」をご覧ください。

アプリ内で、大量の仕訳問題を解くことや、決算書の作り方を学ぶことができます。

また、少しでも会計や決算書に興味を持った方は、下記の公式LINEも覗いてみてください。

初学者向けに、基礎から解説する情報を発信しています。